Este artículo se publicó hace 7 años.

Destape por accidenteLa película erótica que burló la censura sexual del franquismo

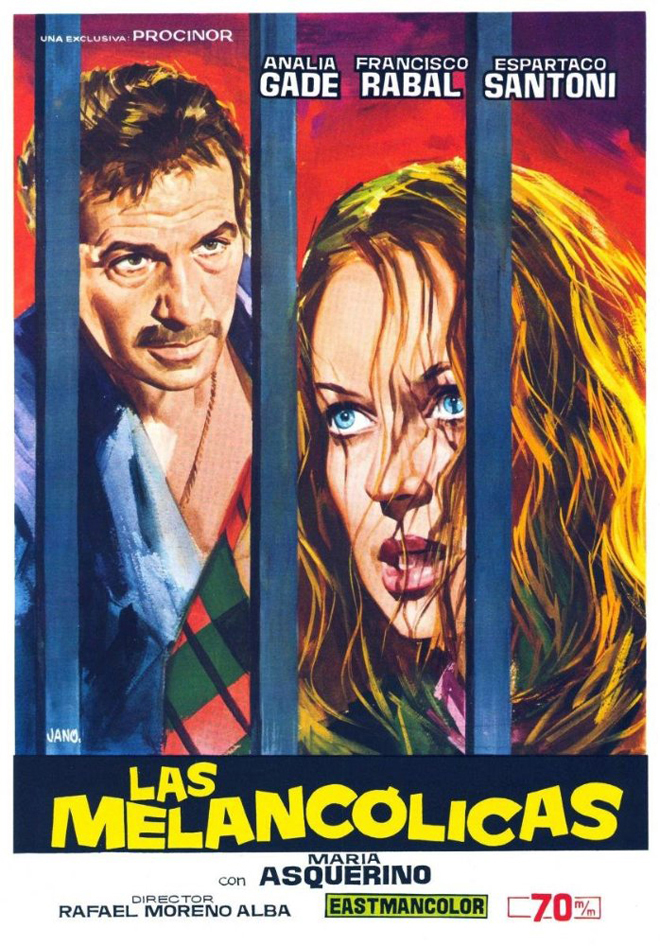

Un cine de Santiago de Compostela proyectó en 1973 la versión internacional de 'Las melancólicas', lo que supuso una anomalía en la puritana cartelera de la época, sometida a la tijera de los censores. Un error en la distribución que trajo cola.

Madrid--Actualizado a

En la pacata Compostela del tardofranquismo, el escaso público que acudió al Cine Yago una noche de mediados de enero de 1973 salió escandalizado, pero contento. La película que acababan de proyectar contenía escenas de alto octanaje erótico, una anomalía en la puritana cartelera de la época, sometida al rígido código de la censura. ¿Cómo era posible que a la media hora de comenzar Las melancólicas se viese todo lo que hasta ese momento había permanecido oculto al ojo del españolito de a pie? Muy sencillo: aquel rollo había llegado por error a Santiago de Compostela, cuando su destino era probablemente Santiago de Chile.

“Los asistentes se quedaron pasmados”, recuerda Luis Rivero de Aguilar, entonces un estudiante de Farmacia de veintidós años. “La gente permaneció en silencio durante el pase, pero al salir la noticia corrió de boca en boca y todos fuimos a verla como fieras”. La cinta proyectada era una versión destinada al mercado internacional a la que se le había añadido un puñado de fotogramas de sexo explícito. Quizás hoy no levantaría más los ánimos que un capítulo de La patrulla canina, pero en aquel tiempo jamás se había visto nada igual. Faltaban dos años para que María José Cantudo protagonizase un desnudo de cuerpo entero en La trastienda y tres para que Maria Rosario Omaggio hiciese lo propio en La lozana andaluza.

“Las melancólicas, por encima, era una película sórdida”, explica Ana Gontad, investigadora de Historia del Cine en la Universidade de Santiago. En realidad, no se trataba de un filme erótico, sino de un drama turbio vendido de diferente forma en función del país al que iba dirigido. Aunque era de factura española, se ajustaba al sistema de las dobles versiones que habían emprendido las coproducciones internacionales. Una para los cines españoles, sin ningún centímetro cuadrado de piel que incitase al deseo, lo que garantizaba las subvenciones estatales; y otra para los extranjeros, cuyo gancho eran unos minutos extras de metraje subidos de tono. Así, en Italia se vendió como Aberraciones sexuales en una cárcel femenina, mientras que en Estados Unidos se tituló La hija del exorcismo, como si fuese de terror, para aprovechar el tirón de El exorcista.

Producida por Dauro Films y dirigida por Rafael Moreno Alba en 1971, la acción discurre a finales del siglo XIX en un siniestro manicomio español, donde un despiadado guardián (Paco Rabal) maltrata a las enfermas hasta que un médico liberal (Espartaco Santoni) llega al psiquiátrico con la intención de poner en práctica terapias más modernas que el palo y la ducha fría. Entre las pacientes, está una joven (Analía Gadé) traumatizada por haber presenciado la muerte de su madre durante un exorcismo. En la versión para el exterior, el carcelero le cobra dinero a un horripilante barbero a cambio de mantener relaciones sexuales con las internas. Más allá de lo evidente, subyacen dos Españas: una reaccionaria y opresora, encarnada por el personaje interpretado por Paco Rabal; y otra progresista y científica, personificada en Espartaco Santoni.

“Nos dimos cuenta de que se habían equivocado de copia y nos llamaron tanto la atención aquellas escenas sin censurar que, al salir del cine, avisamos a todos nuestros amigos. Empezó a ir todo el mundo, hombres y mujeres, se formaron colas en la calle y el cine se llenó”, rememora Luis Rivero, quien después trabajaría en la Cadena Ser hasta su jubilación. Curiosamente, en aquella época había publicado un artículo en la revista Papel de estraza sobre las dobles versiones de las películas, por lo que no tuvo ninguna duda respecto al motivo de que en su ciudad proyectasen un material “totalmente prohibido”. No está confirmado que su destino fuese Santiago de Chile, pero “estaba claro que para España no era”.

Entonces, la única forma de ver una película erótica era poner tierra de por medio. “La represión rozaba lo inimaginable y no había nada de carácter sexual”, asegura el profesor José María de la Viña, uno de los muchos españoles que viajó a Perpiñán para ver algo más que cine. Él lo hizo junto a su mujer y otra pareja a bordo de un Mini. “Había un afán de libertad increíble, por lo que nos subimos al coche rumbo a Francia, donde dormimos en un cámping. La sala donde proyectaban El último tango en París estaba llena de españoles y, delante de nosotros, había una fila con sordomudos que comentaban la jugada en lenguaje de signos. Recuerdo que una francesa nos decía: ¡Cinéma cochon!, ¡cinéma cochon!”, añade este cinéfilo gallego, quien aprovechó el viaje para comprar libros prohibidos y revistas eróticas.

“Aunque en el fondo no tiene nada, porque es un polvo, aquella película [que llegó a contar con subtítulos en castellano en los cines fronterizos] le dio mucho dinero a Perpignan”, ironiza Viña. Los dueños del Yago, en cambio, no hicieron tanta caja porque al poco se toparon con el ceño fruncido de las autoridades. “Eran conscientes de que algo había fallado, pero los propietarios se hicieron los locos para poder seguir vendiendo entradas”, recuerda Luis Rivero, quien vería el filme de Bernardo Bertolucci en Oporto tras la Revolución de los Claveles.

Hoy clausurado después de albergar en su última época obras de teatro, el cine compostelano fue inaugurado en 1944 por Víctor González, Ricardo Gesto y José Trillo, socios de Espectáculos Capitol y gerentes de la sala homónima, actualmente reconvertida en local de conciertos. Para competir con el Teatro Principal y el Salón Teatro, los empresarios alquilaron un inmueble en la céntrica Rúa do Vilar que había acogido la oficina de telégrafos. Su interés en abrir otro cine en la capital gallega respondía “a las esperanzadoras expectativas de beneficios” que garantizaba “el carácter casi monopolístico de la exhibición cinematográfica en la oferta de ocio de la posguerra”, señala José Luis Cabo en el libro Cinematógrafos de Compostela 1900/1986, editado por la Xunta de Galicia en 1992. Es de suponer el púdico contenido de las películas, aunque la censura también contaba con atentos procuradores entre la población, encargados de proscribir cualquier atisbo de sensualidad que la tijera hubiese pasado por alto.

[Tal vez te interese: El monstruo era Franco]

Resulta ilustrativo, para entender el contexto, este pasaje del libro Historia de la ciudad de Santiago de Compostela (UDC, 2003), de Ermelindo Portela Silva: “La parte más beata de la sociedad compostelana asumía con entusiasmo el papel de vigilante espontáneo de las proclividades pecadoras de sus convecinos. Había señoras que, cuando en el desaparecido cine Metropol, en la calle Doctor Teixeiro, se proyectaba un film calificado con 4R (para mayores con reparos), se situaban en la acera de enfrente para identificar a los espectadores conocidos, cuya ligereza era luego ampliamente difundida en los círculos biempensantes”. La contención sexual campaba a sus anchas, critica David Barba, autor del libro 100 españoles y el sexo, en el que da voz a los protagonistas del destape. “Ni los propios actores o cineastas se atrevían a ir más allá de lo que les permitía su propia represión, pues durante generaciones la educación nacionalcatólica había instalado dentro de ellos a un policía interior, por no hablar del freno que ejercía en la calle la policía de carne y hueso, el sereno y hasta el acomodador”.

El cine fue una válvula de escape para mitigar los rigores de una “enfermedad” causada por “una sociedad represora de lo corporal y del animal interior”, según Barba. “Aquellas películas de mala calidad eran lo que hoy viene a ser internet, porque entonces, desgraciadamente, para poder ver una teta tenías que pagar en el barrio chino o en el cine”. Elisa Ramírez enseñó la primera en La Celestina (César Ardavín, 1969), a la que siguieron las de Carmen Sevilla en La cera virgen (1972) y de Mirta Miller y Esperanza Roy en Un casto varón español (1973). En todo caso, en la cartelería había sido frecuente el retoque fotográfico para reducir el tamaño del pecho, mientras que tampoco eran bien vistos el hombre de pelo en pecho ni el taparrabos de Tarzán. Ya no digamos unas piernas femeninas y hasta unos brazos...

A comienzos de los cincuenta, con el católico integrista Gabriel Arias-Salgado al frente del Ministerio de Información y Turismo, los censores pedían que se suprimiesen los primeros planos de las piernas de Silvana Mangano en Arroz amargo, así como "aligerar los besos, suprimir las escenas incitantes y los primeros planos del cancán" de Un día en Nueva York. Las imágenes sugerentes eran proscritas hasta en las películas de dibujos animados y los conceptos considerados delicados eran cambiados por otros, aprovechando el doblaje, sin ningún tipo de pudor: sexo por amor, amante por novia, cama por habitación… Aunque el clímax censor se alcanzó con Mogambo, donde el brazo iletrado de la ley prefirió que los actores incurriesen en el incesto antes que en un adulterio protagonizado por Clark Gable y Grace Kelly. En fin, se producían situaciones tan berlanguianas que el propio Berlanga quiso incluir al censor padre Grau como coguionista del filme Los jueves, milagro (1957).

Ángel Luis Montejo González recoge en el libro Sexualidad, psiquiatría y cine (Glosa, 2010) otras muchas anécdotas, como esta frase de Sara Montiel: “No me tapaban la boca cuando cantaba porque no podían hacerlo, pero los censores se quejaban de que enseñaba las amígdalas al cantar y de que había mucha sensualidad en aquella boca abierta". Carmen de Lirio, la Ava Gadner del Paralelo —quien en 1954 había rodado La Pecadora en doble versión bajo la dirección de Ignacio F. Iquino— relata en 100 españoles y el sexo que la censura saltaba de los platós a los escenarios. En Madrid, por ejemplo, las vedetes podían lucir escotes más pronunciados y en las poblaciones de más de cuarenta mil habitantes tenían permiso para enseñar las piernas, aunque en una ocasión las extremidades de la artista corrieron el riesgo de ser mutiladas. Durante un ensayo, ante la atenta mirada del censor, escuchó su grito:

- ¡Usted, la de los brazos desnudos, no los levante!

- ¿Qué hago? ¿Me los corto? —respondió De Lirio.

Los guionistas y los directores no sabían a qué atenerse, por lo que el código de censura de 1963, ya con Manuel Fraga como ministro de Información y Turismo, fue de alguna manera bienvenido. Sin embargo, ese atisbo de aperturismo —es un decir— fue cegado por su destitución en 1969 tras el asalto al poder del Opus Dei. Su cese fulminante por orden del vicepresidente Luis Carrero Blanco no fue motivado por su relajada política —sintetizada en el dicho “con Fraga hasta la braga”—, sino que la caída del gallego fue un daño colateral del escándalo de Matesa: había permitido que el caso de corrupción se aireara y tamaño desliz no sentó bien a la cúpula del franquismo, que otorgó la cartera ministerial al puritano y opusino Alfredo Sánchez Bella.

Los cortes regresaron y, con ellos, algunas películas perdieron su sentido (Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone, vio eliminados 53 de sus 190 minutos, entre ellos los de la violación que sufre Claudia Cardinale). La dolce vita, de Federico Fellini, volvió a ser prohibida. Los cines de arte y ensayo, donde se colaban algunos filmes extranjeros y versiones originales, echaron el cierre. El cine español retrocedía a los tiempos de Joaquín Argamasilla, director general de Cinematografía y Teatro a principios de los cincuenta, que condenó a la quiebra a las productoras que no lograban superar la normativa de clasificación de películas. Ese celo en la aplicación de la ley contrastaba con las generosas subvenciones que recibían los filmes considerados de interés nacional, cuya cuantía podía alcanzar la mitad de su presupuesto. Argamasilla, por cierto, era —además de marqués de Santacara— un farsante que aseguraba en los años veinte que podía ver a través de objetos opacos, hasta que fue desenmascarado por Houdini.

Como si no hubiese escarmentado y se creyese un mago, tres décadas después hizo desaparecer de las películas españolas maridos impotentes, matrimonios inestables, banderas republicanas, pechos al aire y sacrílegos divorcios. Un año después de dejar el cargo Argamasilla, en 1956 Arias-Salgado declaraba a la revista francesa Apologie de la Censure: "Antes de que implantásemos las nuevas normas de orientación, el 90% de los españoles iban al infierno. Ahora, gracias a nosotros, sólo se condena al 25%". A cambio de ascender a los cielos, esos millones de españoles tuvieron que privarse del pecado hecho celuloide, aunque normalmente las perversiones sólo se alojaban en la retina de los encargados de velar por la rectitud. “La censura sacaba a relucir los prejuicios y la moralidad enferma de los censores”, cree David Barba. “Visto a día de hoy, es muy gracioso, por no decir un horror, que en España hayamos pasado de las misas en familia del padre Peyton al edredoning de Gran Hermano”.

El franquismo financia el destape

Paradójicamente, aunque oficialmente estaban prohibidas, las dobles versiones fueron alentadas por el franquismo a través de Cinespaña, una entidad del régimen dedicada a la promoción de los filmes en el extranjero. En el libro La represión sexual en la España de Franco (Caralt, 1977), Luis Alonso Tejada explica que la Dirección General de Cinematografía reconocía implícitamente que la falta de competitividad en el mercado internacional se debía al escaso atrevimiento, también en el plano sexual, por lo que no dudó en “pagar mucho más por películas con señoras desnudas que por películas castas”. Una doble moral “notoria” cuyo debate, sin embargo, era evitado por la prensa. “Gracias a esta discreción, muchos ingenuos continuaron creyendo en el mito de España como reserva espiritual de Occidente”, escribe Tejada.

Sin embargo, a veces surgía alguna voz discrepante que ponía de manifiesto la hipocresía del régimen. "Mientras se repite que somos la despensa [sic] espiritual de Occidente, suministramos películas con desparpajo erótico a los espectadores de fuera de nuestro país. Alguna vez, en mis viajes, he visto cómo las revistas de espectáculos anunciaban producciones españolas incluidas en el capítulo de material pornográfico", escribe Josep Meliá en el artículo La doble versión, publicado en febrero de 1973 en el diario ABC, donde compara el sistema cinematográfico con la realidad política. O sea: "Una versión para uso exterior, aperturista y dialogante; y otra interior, más cerrada e inmovilista”. Meliá pone como ejemplo la versión de Justine, basada en la novela del Marqués de Sade, rodada por Jess Franco en el barrio gótico de Barcelona y objeto de un expediente sancionador por parte de la Dirección General de Espectáculos.

El periodista Javi Pulido defiende que el cine de terror de bajo presupuesto ejerció de caballo de Troya y ayudó a la apertura sexual en el cine. “Las películas se hacían pensando en el mercado extranjero y, para hacerlas más atractivas, se añadían escenas sexuales. El objetivo era que las distribuidoras alemanas o japonesas comprasen aquellos filmes de género en paquetes de varias cintas en festivales como el de Cannes”, explica el autor del libro La década de oro del cine de terror español (T&B Editores, 2012). “La versión española se le presentaba a la censura ya cortada para curarse en salud y pasar el filtro, y aún así sufría la tijera. Tras proyectarse en el exterior, al final de su recorrido comercial se estrenaba en la sesión continua de los cines de barrio, acompañada de otra película más potente, aunque lo que recaudaban aquellas producciones era testimonial”.

Con su cine de género, directores como León Klimovsky o Paul Naschy plasmaron, consciente o inconscientemente, los temores de una sociedad aborregada bajo el yugo del dictador, pero también ante las puertas que comenzaban a abrirse para airear los armarios: desde la revuelta estudiantil hasta la inserción de la mujer en el mundo laboral. “El miedo a la figura femenina es patente, mientras que el sexo, aparte de sucio, resulta pecaminoso y condenable”, detalla Pulido en esta entrevista, en la que interpreta la sociología que subyace bajo las cintas de Profilmes. Paradójicamente, la labor llevada a cabo por aquellos directores, hoy reivindicada por expertos como Pulido, ayudó a cavar su propia tumba. “El cine de terror de serie B abrió la puerta a que se colaran contenidos eróticos light y, de hecho, el cine S fue la continuación de esa política. Sin embargo, a la vez hirió de muerte al fantaterror, porque las producciones del destape empezaron a ofrecer al público lo que en el fondo quería ver, pero sin excusas de género”.

Comenzaba a imponerse el landismo, cuyo creador, encarnación del macho ibérico, ha pasado a la historia del sexo oral de David Barba. "A principios de los años sesenta, en las playas aún escocía la visión de un ombligo. La Concha, en San Sebastián, parecía salida de una postal del siglo XIX”, recordaba Alfredo Landa, mientras que Andrés Pajares relativizaba la supuesta apertura del régimen. "El destape ayudó, pero sólo destapó a las actrices. El resto de las mujeres estaban igual de tapadas que siempre". El periodista Moncho Alpuente completa con ironía la estampa de aquellos años en 100 españoles y el sexo: “Mi generación debe agradecerles a los censores que, gracias a sus tijeretazos, nos hicieran asiduos al cine de arte y ensayo, al que acudíamos ante la más nimia sospecha de que una actriz enseñara el palmito. Esa costumbre hizo que España fuera el único país del mundo donde la minoritaria Cuerno de Cabra, del cineasta búlgaro Metodi Andonov, se convirtiera en un gran éxito de taquilla en 1974, simplemente porque había unas escenas de sexo bastante durillas que la censura había dejado pasar”.

Peregrinación a Santiago

Mientras España se destapaba con cierto pudor, en el Cine Yago se proyectaba una orgía. “Santiago, ciudad universitaria, con un elevado porcentaje de población joven y alegre, celebró aquel inesperado acontecimiento como se merecía”, escribe Luis Alonso Tejada, quien asegura que “autobuses especiales transportaban a espectadores de toda la región, atraídos por el tam-tam popular”. Suena muy exagerado, aunque las crónicas posteriores alimentaron la leyenda. Si el autor de La represión sexual en la España de Franco habla de “filas interminables”, Ermelindo Portela Silva no le va en zaga al describir la reacción de “la la sociedad que estaba hambrienta de pecado”, en contraposición a la Compostela beata. “La noticia corrió como la pólvora y las peregrinaciones que se organizaron en la Rúa do Vilar dejaron pequeñas a las del Obradoiro en Año Santo. Pero la alegría duró solo lo poco que tardó la autoridad en enterarse del desmán".

Ana Gontad, comisaria de la exposición Os cines de Compostela. Fotogramas da nosa historia, deja claro que la anécdota de los buses no ha sido confirmada, aunque asegura que la sala se llenó a partir de la segunda sesión. Tras el estreno, se siguió emitiendo durante el fin de semana, hasta que llegó el lunes. A partir de entonces, hay quien afirma que llegó a permanecer una semana en cartel. “Hasta que al subdelegado de Información y Turismo —cuya oficina estaba situada a pocos metros, en el bajo que hoy ocupa el Café Casino— le extrañó que un día laborable hubiese una cola enorme ante el cine. Entonces entró en la sala, salió espantado y se dirigió al encargado para llamarle la atención. Sin embargo, éste le respondió que tenía una copia autorizada. Y era cierto, lo que pasa es que en la productora se habían equivocado y metieron una cinta destinada a la exportación en una caja —con su correspondiente permiso— para la exhibición en España”, relata Gontad.

Aunque no hubo ningún otro caso similar en España, sí que se produjeron otros errores que llevaron a proyectar la versión extranjera de una película. Sin ir más lejos, el Teatro Principal de Santiago fue escenario de una espantada del público. El cine era propiedad de un personaje fascinante, Isaac Fraga, quien había descubierto el cinematógrafo en Buenos Aires. De regreso a su tierra, el Charles Pathé gallego recorre las aldeas de Galicia a lomos de un caballo, proyectando películas en las iglesias con el permiso de los curas de las parroquias que iba atravesando. En 1909, instala un barracón en la carballeira de Santa Susana y, con los beneficios del Gran Cine Fraga, arrienda el Teatro Principal y el Salón Apolo. Cuatro años después, tiene buen ojo y se hace con los derechos de explotación de Quo vadis?, que llega a exhibir —siempre a un precio más elevado del habitual— hasta en el hospital psiquiátrico de Conxo. Con el dinero que recauda, inicia su expansión empresarial, que le lleva a poseer una treintena de locales en toda España, escribe José María Folgar de la Calle en el libro Primeros tiempos del cinematógrafo en España (Universidad de Oviedo, 1997).

El caso es que el Teatro Principal llegó a proyectar por error una película en inglés, lo que motivó que la gente lo abandonase mosqueada porque no entendía ni papa. El señor Fraga no tuvo ningún reparo en contarle la anécdota al dueño del Cine Yago, su rival en la cartelera santiaguesa, aunque la culpa en esta ocasión también había sido de la distribuidora. Es una de las muchas anécdotas que protagonizó a lo largo de su vida —fue productor de documentales bélicos, conoció a Franco y se rodeó de africanistas, de ahí que terminase realizando la serie ¡Arriba España! La Reconquista de la Patria—, relatada por su nieto Jorge Costa Fraga a la investigadora Ana Gontad. Pero la suya es otra historia, y aquí hemos venido a hablar de cómo la versión dura de Las melancólicas llegó a proyectarse en un cine de Santiago, epicentro del catolicismo —que tembló, claro—.

“La película no es muy allá”, concluye la autora del blog cinematográfico Viajes extraordinarios. “Podríamos decir que se rodó para el lucimiento de Espartaco Santoni, pero hizo historia porque se convirtió en el filme más escandaloso que podría haberse proyectado en aquella época en una ciudad tan conservadora como Compostela”. Luego, el cine se destaparía por completo con las nuevas leyes de censura promulgadas por el presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro en diciembre de 1975, aunque la tijera siguió funcionando. Ya decía el crítico Alfonso Sánchez que los desnudos no eran para tanto. Contrario a las dobles versiones, el crítico de cine escribió en el ABC: "Debe consignarse el dato, por elocuente, de que su proyección no determinó nada anormal. Fue vista en absoluto silencio. Siempre he pensado que nuestro público está mejor preparado de lo que se sospecha". Un público agradecido que, en los albores de la democracia, al fin pudo ahorrar dinero en gasolina.

Comentarios de nuestros suscriptores/as

¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.