Este artículo se publicó hace 4 años.

El peso del patriarcado en la monarquía

Periodista

-Actualizado a

Dicen las historiadoras que las monjas y las reinas son las pocas mujeres visibles de la historia antigua oficial. De hecho, más de una reina terminó vistiendo el hábito, sin que sepamos cuánto pesaba en esa razón la vocación o, en verdad, una huida de todas las limitaciones u obligaciones que como mujeres tuvieron. Que aquellas que pertenecían a la Corte fueran privilegiadas por su clase social y económica no evitaba que el hecho de nacer como mujeres condicionara su vida, sus anhelos o deseos. La monarquía, institución patriarcal como tantas, tenía depositada en las princesas y reinas el símbolo de lo que se espera de lo “femenino”: buena mujer, buena esposa y buena madre.

Gerda Lerner, en La creación del patriarcado, ya contaba cómo éste comenzó con la creación de los Estados, donde el hombre controló la función sexual y reproductiva de las mujeres para garantizar los linajes y la supervivencia familiar. Un ejemplo fue el de María Luisa de Parma, con catorce hijos y diez abortos. Esa ha sido y sigue siendo la principal función de las mujeres en la monarquía, la de garantizar la sucesión al trono. Pérez Sámper narra cómo “la reina que no tenía hijos y no daba herederos al trono era la reina fracasada por excelencia”. Incluso si el estéril era el rey, siempre se intentaba responsabilizar al final a ella. Pero tampoco eran igual de válidas si traían al mundo a mujeres. Helen Castor, historiadora y profesora de la Universidad de Cambridge, narra cómo no concebir un hijo varón se consideraba una desgracia, calificando a las reinas de seres inferiores o incluso de ser un castigo por pecados previos cometidos. Antes de quedar embarazadas también había que comprobar la pureza de las princesas. Se cuenta que Isabel I de Castilla, ‘La Católica’, tuvo que mostrar una sábana ensangrentada como símbolo de su virginidad (algo tan lejos de lo que hoy conocemos sobre este tema).

Todo ello formaba parte de lo que se pedía a una futura “buena madre”, pero también tenía que cumplir la función de buena mujer, buena y fiel esposa y, en España, además, buena católica. De hecho, tener muchos hijos era signo de una bendición de Dios. Por su sexo, se hablaba de las mujeres de forma despectiva como más débiles física e intelectualmente y “diseñadas por Dios para ser subordinadas a los hombres”, según Helen Castor. Sobre su capacidad y autoridad se hacían preguntas que nunca se trasladaban a los gobernantes varones. Romper la norma y el mandato de género provocaba todo tipo de juicios despectivos, aunque ellas mismas gobernaran. “La reina que no se ajustaba al símbolo, al modelo, la reina transgresora, era duramente criticada y podía causar enorme daño. Su mal ejemplo la perjudicaba a ella como persona y a su esposo, el rey, pero perjudicaba también a la figura de la reina, perjudicaba a la dinastía y a la misma monarquía”, sostiene Pérez Samper en uno de sus estudios.

La historia demuestra cómo el apodo a Juana I de Castilla, ‘La Loca’, tenía mucho de la construcción de ese desprestigio detrás. Se opuso desde joven a determinadas normas. El comportamiento de su esposo, desde luego, no favorecía su salud mental. Y entre una cosa y otra, su padre, su marido y su hijo trabajaron con ahínco en una campaña de desacreditación y desautorización, a pesar de que otros personajes de la época comprobaban que Juana estaba mucho más cuerda de lo que se decía. “Quizás no fue un sujeto pasivo y alienado, sino una mujer responsable de sus decisiones”, afirma Cristina Segura, catedrática de Historia medieval.

Antes ocurrió lo mismo con Urraca I, llamada La Temeraria por gobernar “tiránica y mujerilmente”, como decían poemas de la época. La reina murió de parto y como ella, varias tuvieron el mismo destino, siendo vigiladas por testigos en ese momento tan delicado, para garantizarse que la criatura que venía al mundo era auténticamente de sangre real. María Manuela de Portugal, incluso antes de ser reina con Felipe II, murió de una infección tras el parto, con 18 años. Horror fue lo que ocurrió con María Isabel de Braganza. Tras unos fuertes dolores de cabeza antes del parto, quedó inconsciente. A pesar de la defensa de su hermana, los médicos la dieron por muerta. Bajo la obsesión de garantizar la dinastía, los doctores rajaron su vientre. En ese momento la reina, que sí seguía viva, lanzó un grito desgarrador. Aún así, los médicos continuaron. Ella murió desangrada. El niño murió minutos después.

La función obligatoria de la maternidad destrozó la vida de algunas de estas mujeres, vistas solo para ese fin desde que eran niñas (como hoy mismo se mantiene con los matrimonios forzosos fuera de la monarquía). Con 13 años, Mariana de Austria se tuvo que casar con su tío carnal. Se llevaban 30 años de diferencia. Tras un delicado parto, estuvo una semana entre la vida y la muerte, que le dejó secuelas físicas, afectando a su ánimo para el resto de su vida, sumado a posteriores abortos o muertes prematuras de sus hijos, y terminando por vestir el hábito. Desde luego, no podemos hablar de relaciones sexuales libres sino de mujeres coaccionadas en muchos casos, que vivieron también la presión y violación de sus cuerpos y decisiones.

Eso sí, las reinas tenían a su disposición (más o menos, según determinada época) el trabajo de otras mujeres: las nodrizas. Para que las reinas pudieran seguir adelante con otros embarazos, eran retiradas de la lactancia materna y sustituidas en múltiples ocasiones por estas nodrizas que pasaban amplios controles desde su clase social, sus enfermedades o su capacidad de lactancia, que eran, además, las que cuidaban de esos menores.

Si damos un salto en el tiempo vemos, en parte, que la monarquía se ha servido de los logros del feminismo sobre el cuerpo de las mujeres: obviar pruebas de virginidad, partos más privados y controlados, tener libertad para la lactancia o, en algunos casos (aunque no tantos) a elegir a sus parejas por amor. También por las rupturas de silencios y ejemplos de determinación que algunas de ellas han protagonizado dentro de la monarquía, a pesar de las críticas. Pero permanecen cuestiones evidentes que siguen revelando la desigualdad sobre la mujer.

Por un lado, en nuestra propia Constitución. El artículo 57.1. refleja que en la sucesión al trono sigue teniendo preferencia el varón a la mujer, sin que aún se haya afrontado este tema con determinación política a pesar de su contradicción con el propio artículo 14 de la Carta Magna. Por otro, permanecen inalterables los estereotipos y mandatos de género.

Mujer sufridora, paciente y discreta

Lo vemos a diario en las mujeres que rodean nuestra monarquía actual, en la figura de nuestras dos reinas. La reina emérita Sofía ha sido la encarnación de la esposa que ha soportado numerosas infidelidades por el “bien de la Corona” y de su familia, sin haberse divorciado. Muy lejos queda aquel episodio de 1973 que contaba Pilar Eyre donde la reina, tras descubrir la primera infidelidad, marchó con los hijos a India en busca de su madre, dispuesta a dejar al monarca. Aquello fue pasado y hoy por hoy, en la prensa, queda representada como la mujer sufridora, paciente, discreta y prudente, valores de la imagen de la monarquía.

Justo algunos de los que veneran esta imagen de Sofía han sido los que más se han esforzado por juzgar negativamente a la reina Letizia por su determinación en responder o en la toma de decisiones. Prepotente, altiva, soberbia, fría, distante, rebelde… han sido algunos de los calificativos cuando ella ha respondido frente a lo que no se esperaba de una “buena reina” o “buena mujer”, examinada además con lupa por sus cambios estéticos y sus estilismos. También acusada de favorecer la separación de la familia, sobre todo entre padre, hijo y hermanas. En medio tenemos el papel de Corinna, la amante o amiga especial de Juan Carlos I, calificada como despechada, malvada, perversa, aprovechada o traidora.

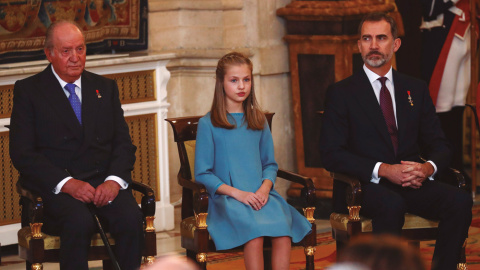

Todas son juzgadas en función del papel que hayan tenido con el rey. Mientras, Juan Carlos I no es juzgado de forma tan severa por sus comportamientos poco morales e infidelidades, sino que su papel en la transición política y de servicio a España son reivindicados para tapar esos problemas y eliminar juicios paralelos. El análisis no se queda solo en ellas, sino en la princesa Leonor, evaluada ya por su vestimenta y por los posibles novios o alianzas matrimoniales.

El feminismo en el que yo creo es aquel que demuestra que todas tenemos unas opresiones comunes por encima de nuestras diferencias, aunque sean abismales, pero que el ser mujeres nos relega a una posición inferior. Mientras yo escribía este artículo no podía dejar de pensar, a lo largo de la historia y a pesar de su situación privilegiada, en los malos tratos físicos o psicológicos, violaciones, coacciones, sentimientos de inferioridad o daños a la autoestima que algunas de estas mujeres tuvieron que vivir como tantas. Ello sumado a la imposibilidad de ser mujeres libres que puedan decidir sobre su libertad sexual, su orientación sexual, su estado civil u otras aspiraciones profesionales. El cuento de la princesa y el príncipe no ha cambiado tanto aunque estemos en el siglo XXI. Nacer mujer en una monarquía es tener que estar dispuesta aún hoy a ser buena madre, buena esposa y buena reina. Y no hay más, salvo que se pague un caro precio.