Este artículo se publicó hace 2 años.

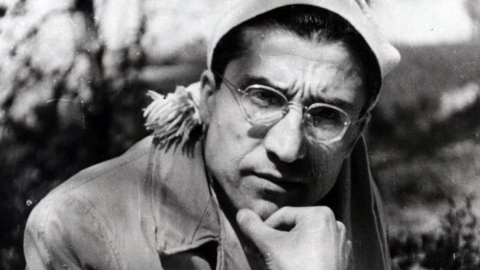

Gabriel Ferrater: cincuenta años del suicidio del poeta catalán tras una dramática historia familiar

Fue un espíritu libre, frágil e imposible de clasificar. "Había un contraste enorme entre su brillantez pública y su infierno interior", describió Jordi Amat. Su muerte se unió a la lista de leyendas que se suicidaron, como Sylvia Plath o Alejandra Pizarnik. Vidas abrasadas por el trauma, los trastornos, las adicciones, el fracaso o la enfermedad.

Barcelona-Actualizado a

Fue una tarde de junio de 1957. En un café de la plaza Prim de Reus. Jaime Salinas, editor, y Gabriel Ferrater, poeta, llevaban horas hablando y bebiendo ginebra en una de las mesas del local. El segundo, que entonces tenía 35 años, le deslizó de repente a su amigo una frase como quien lanza una piedra a una ventana: cuando cumpliera los 50, se iba a suicidar. "Yo nunca quiero oler a viejo", remató, después de añadir que a esa edad un hombre ya ha hecho todo lo que tiene que hacer en la vida. Casi 15 años después, cuando solo faltaban 23 días para la fecha señalada, Salinas recibió una noticia terrible e insospechada, que aun así llevaba esperando desde aquel verano. Ferrater había aparecido muerto en su piso de Sant Cugat después de ingerir un puñado de pastillas con un trago de alcohol y meter su cabeza en una bolsa.

Lector compulsivo, crítico audaz, traductor esporádico, orador deslumbrante, escritor tardío, siempre tapado con su jersey de cuello alto y sus gafas oscuras, Gabriel Ferrater fue un espíritu libre, frágil e imposible de clasificar. "Había un contraste enorme entre su brillantez pública y su infierno interior", describió en una entrevista en TV3 Jordi Amat, autor de Vencer el miedo, biografía publicada este 2022 por el centenario del nacimiento del poeta.

De los pocos poemas que escribió, compilados todos en el libro Mujeres y días, y a los que hay que sumar no más de 300 páginas de ensayos, se dice que empujaron a la literatura catalana a la modernidad. Versos delicados pero firmes como flechas —"Todo cae/ con un fragor lento y blando, y flota/ sin imagen, o se hunde para siempre"— que abrían la puerta a un mundo nuevo.

Hijo de una familia burguesa acomodada de la provincia de Tarragona, que tenía toda una planta de casa dedicada a la biblioteca, su historia se empezó a resquebrajar cuando se torció la de los suyos. Su padre, que hizo dinero con la exportación de vino, se arruinó, y después de varios intentos fallidos por salvar el negocio, se pegó un tiro en la cabeza. Aquella tragedia marcó un antes y un después, y, como sostiene Amat, "hizo que el suicidio dejara de ser un tabú en la familia y pasara a ser un miedo, porque sabían que era una posibilidad". Años después, la madre de Ferrater también diría basta y se arrojaría por el patio de luces. El derrumbe era real. Insoportable. Y acabó siendo definitivo cuando la descendencia —también Joan, el hermano de Gabriel, fallecido en 2003— decidió seguir el mismo camino.

A Ferrater, al que sus amigos recordaban inteligente y talentoso, siempre con un "disculpas" en la boca, también bebido y huidizo, lo han seguido reeditando hasta la actualidad. Queda fuera de toda duda la calidad de sus textos, que no se arrugan ni se apagan con el paso del tiempo.

Pero que esa llama siga encendida, inevitablemente, también tiene que ver con las condiciones particulares de su muerte. No es nuevo. El suicidio como pieza constitutiva del mito. Ha pasado en la música. En el arte. También en la poesía. El genio atormentado que decide poner fin a sus días demasiado pronto, tomando la más brutal de las decisiones, y cuya obra y vida quedan inmediatamente envueltas por una nube de misterio y romanticismo. El fenómeno es interesante a la vez que peligroso. Porque detrás de ese efecto se esconde una verdad mucho más complicada de digerir: más que de iconos malditos o rebeldes, hablamos de personas enfermas, deprimidas, traumatizadas, víctimas de trastornos, abusos o adicciones, atrapadas en su soledad, el dolor o el fracaso sentimental o profesional.

Romantizar el suicidio de un poeta

Romantizar el suicidio de un poeta es un acto reflejo que viene de lejos. De la Grecia antigua, para ser concretos. Safo de Mitilene está considerada como la poeta más sobresaliente de su tiempo. Por cuestiones evidentes, es difícil discernir cuánto hay de inventado en el relato de su vida. La mayor parte de la historia que ha perdurado proviene de las interpretaciones que los propios griegos hicieron de su obra. Quizás las más llamativas son las que se centran en su muerte. Según la leyenda, Safo, inducida por la diosa Afrodita, se enamoró de Faón, pero al ver que su sentimiento no era correspondido se lanzó al océano desde la roca de Léucade, donde solían dirigirse los enamorados que habían resuelto acabar con sus vidas.

El desamor es una tema central en los trayectos truncados de muchos escritores y escritoras suicidas. Un mazo que percute una y otra vez. Leopoldo Lugones, uno de los primeros exponentes de la poesía moderna en lengua castellana, se envenenó con cianuro el 18 de febrero de 1938 cuando, presionado hasta la extenuación por su hijo, tuvo que separarse de su amante, que era mucho menor que él, y prometerse que no la volvería a ver. La imposibilidad de algunas relaciones provoca heridas incurables. La poeta alemana Karoline von Günderrode es la autora de una de las confesiones de amor más célebres de la literatura de su país. Está dedicada a Georg Friedrich Creuzer, al que conoció en 1804, y con el que se prometieron estar juntos hasta la muerte pese a que él era un hombre casado. Cuando Von Günderrode le propuso huir a Rusia para empezar de cero, sin ataduras, Creuzer se negó, esgrimiendo que se había reconciliado con su esposa. Poco tiempo después, la poeta se adentró con un vestido rojo y una toalla llena de piedras en las aguas del Rin y se clavó un estilete en el pecho.

Cesare Pavese se quitó la vida después de alquilar una habitación en el hotel Roma de Turín y beberse de golpe 16 sobres del somnífero que tomaba para poder dormir por las noches. Cuando descubrieron el cuerpo, encontraron una nota encima de su ejemplar de los Diálogos con Leucó. Decía: "Perdono a todos y a todos pido perdón. ¿De acuerdo? No chismorreen demasiado". Hacía poco que había escrito su último verso: "Vendrá la muerte y tendrá tus ojos". Pavese, figura fundamental de la poesía italiana del siglo XX, uno de los impulsores de la célebre editorial Einaudi junto a Italo Calvino o Natalia Ginzburg, logró convertirse en un autor reconocido y premiado, pero jamás pudo esquivar la melancolía y su incapacidad para relacionarse con el resto de la sociedad. "Todo el problema de la vida es este: cómo romper la propia soledad, cómo comunicarse con otros".

Nunca pudo hacer de un vínculo una tabla de salvación. Atormentado por los desastres amorosos de su adolescencia, ya más mayor se enamoró de Tina Pizzardo, la pareja de un comunista preso. Creyendo que eso lo iba a unir a ella, aceptó hacer de intermediario y recibir la correspondencia entre ambos. En 1935, en pleno fascismo en Italia, la Policía hizo un registro en su casa, encontró las cartas y lo encarceló por insurgente. Pizzardo nunca lo amó. La historia de la depresión de Pavese es la historia de todos los rechazos a los que tuvo que hacer frente.

Hay que tener en cuenta que muchos de ellos nunca tuvieron el acompañamiento ni las herramientas adecuadas para hacer frente a sus enfermedades. Nos referimos a épocas en las que los trastornos mentales eran estudiados, en el mejor de los casos, con relativo interés. El poeta y antropólogo peruano José María Arguedas se intentó suicidar por primera vez en 1966, mandando al estómago unos cuantos barbitúricos. Llevaba años en tratamiento psiquiátrico.

En sus escritos relata sus visitas al hospital: "Estoy sumamente preocupado con mi pobre salud. (...) He vuelto muy fatigado, sin poder dormir y angustiado. Tengo que ir a donde el médico nuevamente: aunque esos caballeros nunca llegan a entender bien lo que uno sufre ni las causas. (...) Temo que el Seconal no me haga el efecto deseado. Pero creo que ya nada puedo hacer. Hoy me siento más aniquilado y quienes viven junto a mí no lo creen o acaso sea más psíquico que orgánico. Da lo mismo". Arguedas trabajaba en el Ministerio de Educación, daba clases en facultades, viajaba para hacer reuniones o dar charlas sobre el quechua y también escribía novelas. El 28 de noviembre de 1969 se encerró en un baño de la universidad y se pegó un tiro.

A Ana Cristina Cesar, vinculada al poderoso movimiento de la Poesía Marginal en Brasil, tampoco la salvó en 1983 que la internaran durante algunas semanas en un centro; al salir, con 31 años, regresó a casa de sus padres, en Copacabana, y saltó al vacío desde la terraza del apartamento. Como tampoco hubo manera de frenar las crisis nerviosas de Sylvia Plath. En la década de 1950, no había medicación para combatir el trastorno bipolar. Plath, que dio muestras de su desaforado talento muy pronto —publicó su primer poema a los 8 años—, arrastró durante toda su vida la conflictiva relación con una madre demasiado exigente y la muerte abrupta de su padre por diabetes. Pero hoy puede saberse que su dolencia iba más allá de la pesada herencia familiar.

Los latigazos emocionales que la acompañaron desde la niñez le acercaron a la perfección sobre el folio pero a la vez la condujeron hacia tormentos insalvables, con vértigos, ataques de ansiedad y alucinaciones frecuentes. "Es como si mi vida estuviese mágicamente manejada por dos corrientes eléctricas: alegre, positiva y desesperantemente negativa", apuntó en su diario. "Lo que esté corriendo en este momento domina mi vida, la inunda". Cuando alcanzó la veintena, trató de desaparecer, pero sobrevivió, y la sometieron a electrochoques. Por supuesto, de nada sirvió. La enfermedad siguió abriéndose camino. El desenlace llegaría una década después, con esa escena ya conocida en la que la autora de La campana de cristal, después de preparar el desayuno para sus hijos, introdujo la cabeza en el horno y giró la llave del gas. La tormenta, al fin, cesó.

Cuando los amigos de Francisco López Merino le preguntaban a su médico de cabecera por el carácter extrañamente taciturno del poeta argentino, este les contestaba que su única enfermedad era la hipocondría. López Merino perdió una hermana por culpa de la tuberculosis, a la que dedicó infinidad de versos. Se suicidó de un disparo en el retrete de un café de la ciudad de La Plata.

El germen de muchos fantasmas que hacen acto de presencia más adelante se sitúa en la infancia. El poeta estadounidense John Berryman fue golpeado por una tragedia similar a la de Gabriel Ferrater. Cuando tenía diez años, su padre, banquero de oficio, se mató. Él fue quien encontró el cadáver. Una imagen que lo perseguiría durante el resto de sus días, en la mayoría de sus versos, hasta que con 57 años, sumido en una depresión crónica, puso el punto final.

Berryman era alcohólico y con el tiempo había dejado de escribir. Acabó aborreciendo aquello que, en algún momento, había sido la única grieta por la que poder escapar. No son pocos los poetas que se vuelcan de una forma desenfrenada, enfermiza, con su vocación. Un all-in que tiene sus costes. "Hacer el cuerpo del poema con mi cuerpo", estampó Alejandra Pizarnik en uno de los textos de Árbol de Diana. La escritora podía trabajar más de 14 horas seguidas en sus cuadernos, mezclando la búsqueda de la metáfora idónea con el consumo de pastillas para templar la ansiedad. "Sé que moriré de poesía", pronunció en otra ocasión. Pizarnik ingirió anfetaminas desde la adolescencia para bajar de peso: sentía una profunda inseguridad de su propio cuerpo. Los desequilibrios alimenticios la zarandeaban con la misma violencia que la obsesión para hallar la frase exacta con la que atrapar un sentimiento. Con los años, se volvió adicta. Vivía en un permanente estado narcótico. No podía escapar. Se marchó para siempre el 25 de septiembre de 1972, en Buenos Aires.

Los poemas te lo pueden dar todo. O quitártelo para siempre. El mismo impulso que te lleva hacia arriba, a alcanzar tus metas como artista, es el que luego tendrá la fuerza suficiente para hundirte. No es nada sencillo gestionar el fracaso cuando pones todos los huevos en la misma cesta. Cuando no contemplas otro futuro más allá del que te pueda proporcionar tu propia escritura. Alfonso Costafreda, nacido en Tárrega en 1929, alcanzó la fama como poeta muy temprano, a los 23 años. A los 26, tras presentarse a oposiciones y hacerse con un puesto en la Organización Mundial de la Salud, se instaló a vivir en Ginebra. Poco a poco, iría sintiéndose cada vez más aislado. Las palabras comenzarían a fallarle. El peso de la expectativas generadas, a torturarle.

En 1960, sus versos quedaron fuera de la recopilación Veinte años de poesía española. Costafreda tomaba tranquilizantes a diario. Se divorció. Cayó en depresión. Después de su suicidio, el también poeta Jaime Gil de Biedma, que sí que había entrado en esa antología, quiso dedicarle unas palabras: "Apostó toda su vida a una sola carta: ser poeta. Y cuando descubrió, como a todos nos ha ocurrido, que nunca sería el poeta grande que había soñado, no quiso ser, ni aparentar, ninguna otra cosa". Aunque hay casos que demuestran que, a veces, con sostener el éxito tampoco es suficiente. Anne Sexton fue a mediados del siglo pasado una de las autoras más famosas de Estados Unidos. Ganó el Pulitzer. Fue profesora titular de la Universidad de Boston. Sus recitales de poesía eran masivos. Nada de eso hizo que se esfumasen sus desequilibrios mentales, ese "dolor insoportable" que la machacaba por dentro y que la llevó a encerrarse el 4 de octubre de 1974 en su Cougar rojo con el propósito de no volver a salir de él nunca más.

La lista de poetas suicidas es larga. Las leyendas que se siguen construyendo en torno a ellos, inagotables. Buscamos fotos, textos inéditos, detalles biográficos. Los idealizamos, los reeditamos, especulamos sobre ellos. Es como si fueran imanes contra cuya atracción no pudiéramos luchar. Tal vez aquello que nos perturba es la falta de respuestas. Josep Maria Castellet estuvo años intentando escribir un perfil sobre su amigo Gabriel Ferrater sin éxito. Decía que era como tener una anguila en las manos, que se te escurría constantemente por la viscosidad de su piel. No hay frases que puedan explicar el tormento de Ferrater. Tampoco el de Plath. O el de Pavese. O el de Virgina Woolf. O el de Paul Celan. Quizá solo las de ellos mismos. Nunca llegaremos a comprender del todo lo que hicieron. Aunque puede que algún día asumamos que, mucho antes que mitos, incluso que poetas, fueron víctimas. Víctimas que perdieron la batalla contra aquello que era más grande incluso que sus deseos de escribir.

Comentarios de nuestros suscriptores/as

¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.