Opinión

Rabia de alquiler

Por Enrique Aparicio

-Actualizado a

El propietario del primer piso compartido que habité no nos devolvió la fianza porque, según él, se encontró la puerta de la lavadora en el suelo cuando nos fuimos. Algunos años e inmuebles después, otro nos dijo que nos tapiaban tres ventanas (olvidó advertirnos de que era una posibilidad, porque eran ilegales, cuando nos lo mostró) y que, si no aceptábamos, a la calle. Hace menos tiempo, una encantadora anciana nos obligó a estar sin contrato porque, una vez hecha la mudanza, mintió asegurando que ese había sido siempre el acuerdo. En ningún caso pudimos hacer nada: ante la posibilidad de no tener dónde dormir el día siguiente, uno es capaz de transigir con su orgullo e incluso con su dignidad.

Es algo que saben muy bien los caseros de España. Y también quienes llevamos toda nuestra vida adulta encadenando habitaciones, mercadeando con colchones, decidiendo si es más llevadero no tener luz natural o que la cocina esté en un armario, y presentándonos a castings de inmobiliarias a las que después pagaremos el coste de un mes ficticio por escogernos. Lo hemos comprobado permitiendo que nos engañen y que nos exploten de maneras sorprendentes, en situaciones que, de ocurrir en otros ámbitos de la vida o del mercado (ya no sé si hay diferencias), serían un escándalo.

Existen pocas relaciones sociales con una desigualdad de poder más absoluta que la que se da entre arrendador y arrendatario. Ni siquiera a nuestros jefes les permitiríamos lo que hemos aguantado y seguimos obligados a aguantar a nuestros caseros. Y, de una manera macabra, no importa ni siquiera que el capital lo aportemos nosotros: vivimos supeditados a la persona que nos entrega un salario cada mes, y más supeditados todavía a la persona a la que entregamos un salario cada mes.

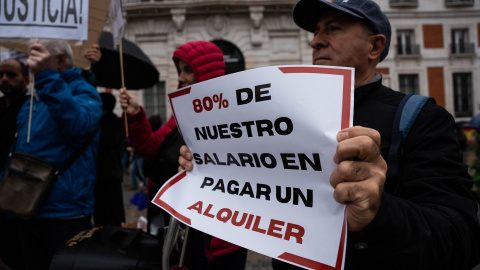

Las manifestaciones que ayer recorrieron Barcelona y Madrid (hay más convocadas en otras ciudades) y la movilización que empieza a crecer en redes sociales y asociaciones de inquilinos son respuestas a una extorsión inédita en la historia que ha alcanzado un punto crítico. Y que, si no fuera amparada, aprovechada y celebrada por los poderosos, debería tener consecuencias muy graves. Sin ir tan lejos como para remitirnos al artículo 47 de la Constitución –el del vídeo viral de La Revuelta–, porque ya hemos entendido que hasta la máxima legislación del Estado se permite algún chiste, la crisis de la vivienda hace tiempo que debería ser la prioridad número uno de nuestros poderes públicos.

Bien al contrario, tenemos una ministra del ramo que se encomienda a la solidaridad de los rentistas –véase el primer párrafo– y un 'Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda' que solo sirve para comprobar si estamos pagando dos o tres veces más del precio recomendado por el suelo que habitamos. Pero claro, el Congreso tiene un 84% de propietarios y una media de 1,75 casas por diputado, de los que además el 20% declaran ingresos por alquileres (más del triple que en la población general), así que no sorprende que la vivienda no esté entre sus prioridades.

Mientras tanto, otro 20%, el de personas que vivimos de alquiler, seguimos siendo una oportunidad de negocio imbatible. Recuerdo que el primer test de antígenos que compré en la farmacia, justo cuando se acababan de comercializar, me costó nueve euros. Unos días después, se estableció que su precio sería 2,94€, porque los necesitábamos y porque a ese coste las empresas fabricantes ya ganaban lo suficiente. Si aquellos tests fueron imprescindibles en el fin de la pandemia y se entendió que su precio no podía ser el les diera la gana a quienes nos los vendían, ¿por qué debemos aceptar que se oferten 13 metros cuadrados por 850 euros al mes? Con el dinero que sacrificamos por habitar una casa no hay límites.

El porcentaje de inquilinos sube hasta el 50% entre los jóvenes. Y eso contando con que el precio medio del alquiler ya supera el salario medio de las personas entre 18 a 35 años, pero aquí no pasa nada. De hecho, casi pareciera que hemos de dar gracias por poder permitirnos una habitación en un piso compartido, porque resulta que querer vivir solo o vivir en el centro de las ciudades (donde está muchas veces nuestro trabajo) es algo a lo que simplemente debemos renunciar. Está por encima de nuestras posibilidades.

La cosa no mejora cuando, como es mi caso, superas el baremo anterior. Ya no soy joven, vaya por dios. Pues a mi generación la juventud se le ha escapado entre mudanzas, transferencias bancarias cada primero de mes y ratos de insomnio calculando cuántos meses le quedan de vigencia a nuestro contrato. Vamos camino de los 40 y ni un salario decente nos permite un proyecto de vida estable: nunca se sabe cuándo a nuestro casero le va a salir un hijo de algún lado que necesita el piso, o cuándo este va a ser adquirido por una empresa extranjera con la capacidad económica de un país entero.

De comprar un piso, obviamente, ni hablamos. Hace mucho que no es una posibilidad para la mayoría, ni siquiera la ayuda de los padres –si son de clase trabajadora– asegura poder enfrentar una entrada. Si uno escucha las tertulias televisivas, quedará convencido de que eso es porque no nos esforzamos lo suficiente. Porque nos gusta mucho viajar y la buena vida. Resulta que no podemos permitirnos una hipoteca porque en 2008 nos fuimos a Berlín en Ryanair por 20 euros, y porque un par de veces al mes se nos cae en la cesta de la compra un aguacate.

Para nada es porque cuando esos contertulios adquirieron sus viviendas, pongamos a principios de los ochenta, su precio medio era 40 veces el salario mínimo. Es decir, un piso costaba lo que hoy serían 40.000 mil euros. Si esa ratio se mantuviera, yo mismo podría haber pagado dos casas enteras con lo que llevo gastado en alquileres desde que me independicé.

A veces caigo en la tentación y fantaseo con qué vida llevaría si no me dejara buena parte de mis ingresos en el alquiler. Qué planes haría, qué placeres descubría si pudiera permitírmelos. MI imaginación es poderosa, pero no tengo ni idea de dónde estaría y de cuál hubiera sido mi trayectoria si hubiera gastado en mí el dinero con el que he enriquecido a una docena larga de propietarios, algunos de los cuales me consta que viven exclusivamente de rentas. Ellos sí sabrían responder a qué sabe la vida cuando está asegurada. Cuando no hay que ganársela, porque ya lo hacen otros por ti.

Si el Gobierno y las Comunidades Autónomas, que son quienes pueden poner soluciones a esta situación (como ya se está haciendo en otras partes de Europa), siguen ignorándola; si los inquilinos seguimos siendo un valor de mercado en vez de ciudadanos; si continúan desahuciando a la gente para doblar el precio de sus casas, no nos quedará otro remedio que tirar de lo único nuestro con lo que no se puede especular: la rabia. Los inquilinos de España seríamos grandes tenedores si hubiera un mercado para la rabia de alquiler, pero como no podemos darle esa salida, vamos a hacer con ella algo más peligroso todavía para el sistema que competir con él: organizarla.

Comentarios de nuestros suscriptores/as

¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.