Opinión

Más allá de Vargas Llosa

Por David Torres

Escritor

-Actualizado a

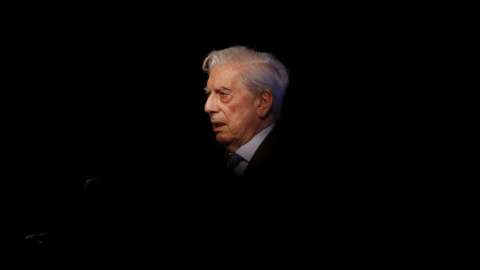

Con la muerte de Mario Vargas Llosa desaparece el último representante del denominado “boom” latinoamericano, un grupo de jóvenes escritores que de repente colocó a Hispanoamérica en el centro del panorama literario mundial y que cambió la narrativa en castellano de arriba abajo. En la delantera de ese movimiento, que también tuvo mucho de mercadotecnia y propaganda editorial, había al menos cinco escritores -García Márquez, Fuentes, Cortázar, Donoso y el propio Vargas Llosa-, pero la onda expansiva fue de tal magnitud que impulsó la relectura de muchos otros autores más o menos olvidados -Borges, Rulfo, Onetti, Roa Bastos, Asturias, Carpentier, Sábato- y de otros talentos aún más jóvenes que ellos -Bryce Echenique, Puig. Tal vez no sea casualidad que en la nómina habitual del “boom” no suele incluirse una sola escritora -María Luisa Bombal, Elena Garro, Nélida Piñón, Rosario Castellanos- ni tampoco a narradores de origen indígena, como el ecuatoriano Jorge Icaza o los peruanos José María Arguedas o Manuel Scorza.

Basta repasar la lista antes citada para hacerse una idea del sitial de honor que ocupa Vargas Llosa en la literatura del pasado siglo, un pedestal indiscutible que va más allá de sus romances desaforados o de las polémicas ideológicas que azuzó a través de discursos, tribunas y artículos incendiarios. En los últimos años, el neoliberalismo acérrimo con que defendió a Aznar o Aguirre (llegó a compararla con Juana de Arco) se trocó en un entusiasmo patético hacia lo más rancio de la ultraderecha latinoamericana: Bolsonaro, Boluarte o Kast. Más lamentable todavía es que buena parte de la prensa española lo recuerde, junto con el premio Nobel concedido en 2010, por su fallido romance con Isabel Preysler.

Siempre he pensado que es un grave error juzgar una obra desde la vida privada del autor, reducir los logros de un artista a sus bandazos ideológicos, sus opiniones políticas o sus escarceos amorosos. Borges, pese a su indecente coqueteo con la dictadura de Videla, fue no sólo el gran renovador de la prosa en castellano sino el mago Merlín de la ficción contemporánea. Más allá de sus comentarios homófobos, sus ofrecimientos como delator de rojos y sus mamarrachadas televisivas, Cela escribió tres o cuatro de las novelas fundamentales del pasado siglo. El apoyo sin reservas de Ezra Pound al fascismo italiano no quita una sola coma a la grandeza de los Cantos, tal vez el poemario más descomunal desde la Divina Comedia de Dante.

Nacido en Arequipa, Perú, en 1936, Vargas Llosa alcanzó su estatura de escritor prácticamente desde su primer libro de relatos, Los jefes (1959) y especialmente en el segundo, Los cachorros (1967), en cuyo párrafo inicial, saturado de cambios de perspectiva y sacudido de un lado a otro por un terremoto de tiempos y personas, se escucha un eco de uno de sus dioses tutelares, la obertura de Madame Bovary, de Flaubert: “Todavía llevaban pantalón corto ese año, aún no fumábamos, entre todos los deportes preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a correr olas…”. Cuatro años antes, en 1963, había publicado La ciudad y los perros, una novela donde aprovechó su estancia en el Colegio Militar Leoncio Prado para levantar un complejo laberinto narrativo escrito en estado de gracia que le valió el premio Biblioteca Breve.

Más complejo aún fue su siguiente laberinto, La casa verde (1966), un libro con el que ganó el Rómulo Gallegos y donde la sombra todopoderosa de Faulkner asoma en el entrecruzamiento de tramas, voces, tiempos y espacios. Una arquitectura narrativa similar, pero todavía más ambiciosa, anima Conversación en La Catedral (1969), la novela favorita del propio Vargas Llosa, que supone un retrato en profundidad de la sociedad peruana bajo la dictadura del general Odría. Tras esos tres monumentos, el artífice peruano se relajó un poco en dos obras de tono menor, aunque deliciosas: Pantaleón y las visitadoras (1973), basada en las desdichas de un capitán del ejército que tiene que organizar un servicio de prostitutas para un acuartelamiento en la Amazonia, y La tía Julia y el escribidor (1977), una delirante fábula en la que, a través de un enloquecido guionista de telenovelas, Vargas Llosa fantaseó en clave de humor con su propia vida: su idilio con su tía, Julia Urquidi.

Tal vez fue ahí, al transformarse a sí mismo en personaje, donde el personaje empezó a devorar al escritor y Vargas Llosa a embarcarse en una estela de autobombo que le llevaría, muchos años después, a presentarse candidato presidencial en Perú. Fueron los años en que sus historias de amor -primero su tía, Julia; luego su sobrina, Patricia- empañaron su impecable trayectoria literaria, más o menos al mismo tiempo que su admiración incondicional por la Revolución Cubana sufrió una decepción irreversible a raíz del caso Padilla. El cisma provocado entre los cabecillas del “boom” (a la izquierda quedaron García Márquez, Cortázar, Carpentier, Benedetti; a la derecha Vargas Llosa, Cabrera Infante y Fuentes) se resumió en el célebre puñetazo que Vargas Llosa propinó a García Márquez, aunque Fidel Castro no tuvo nada que ver en el asunto.

Ahora parece un chiste, pero fue Vargas Llosa quien convenció a un reacio Cortázar de que era su obligación de escritor visitar la Cuba de Castro cuanto antes (“Tienes que ir, Julio, es una experiencia formidable, es otra cosa”). Su evolución del comunismo al neoliberalismo (y luego más allá) resultó tan aparatosa que llegó a presentarse a las elecciones presidenciales en Perú en 1990 contra Fujimori, un sonado fracaso que -al igual que la candidatura de Norman Mailer a la alcaldía de Nueva York- demuestra cuán poco pesa la fama de un intelectual famoso. Diga lo que diga el tópico, la pluma no es más fuerte que la espada. Lo más triste de todos sus esfuerzos derrochados en la política -en campañas, en mítines y en interminables alabanzas a los adalides de la derecha española- son los libros que perdimos a cambio, porque está claro que el Vargas Llosa de las últimas décadas no puede compararse al demiurgo que escribió Los cachorros o La ciudad y los perros.

Con todo, un artista no sólo es infinitamente más grande que el hombre público y privado que lleva su nombre, sino que es más artista aun cuando cierra los ojos y se deja llevar por el puro gozo de narrar, por los tormentos y dudas de la creación, por los demonios de la literatura. Esa es la señal del genio, la de escribir contra sí mismo, contra sus propias creencias y su propia ideología. García Márquez lo hizo en Cien años de soledad al erigir una mitología primitiva henchida de maravilla, de machismo, de lujuria tropical, de mariposas amarillas y de mujeres que ascienden al cielo en cuerpo y alma. Vargas Llosa también, quizá por última vez, en La guerra del fin del mundo, cuando se puso de parte de los indios y los campesinos con una fe inquebrantable que desmentiría todos sus pronunciamientos políticos. En el prodigioso final, una viejecita india le dice al coronel que ella ha visto al último de los cabecillas, Joao Abade, y sus palabras guardan un eco de Macondo: “Lo subieron al cielo unos arcángeles -dice, chasqueando la lengua-. Yo los vi”.

Comentarios de nuestros socias/os

¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros socias y socios, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.