Opinión

Palabras mercancía

Periodista cultural

Adan Kovacsics, traductor, es un tendero, trabaja con palabras. A él le llegan de una manera y cuando pasan por él las devuelve convertidas en otra cosa que significa algo para una comunidad de lectores que no entendían la primera entrega. Hay dinero de por medio. Kovacsics ha traducido a todos los autores centroeuropeos (casi no hay rasgos de hipérbole en esta última afirmación) y a algunas autoras. Si no hablas alemán o húngaro —o no te da como para leer en lengua original— probablemente te hayas encontrado con él en tus lecturas de Karl Kraus, Joseph Roth, Stefan Zweig, Imre Kertész, Ingeborg Bachmann o Ilse Aichinger. Antes de ser ese tipo de tendero, Kovacsics se hizo traductor de la mano –literalmente de la mano– de su abuela, que se lo llevaba al mercado recién llegada a Chile en 1956, procedente de la Hungría que abandonó tras la revolución. Aquel niño nacido allí tres años antes hablaba en húngaro con sus padres, en español con su hermana y le traducía el nombre de los productos a su abuela. Así aprendió que las palabras eran tan importantes como el comer, pues de ellas dependía, y que tenían un valor, mucho valor.

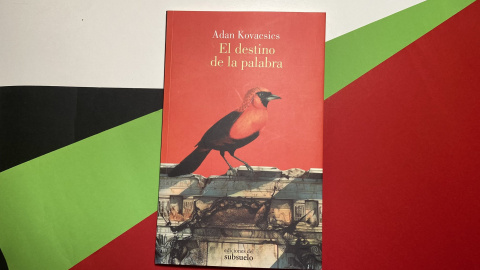

Adan Kovacsics, que además de traductor es autor, acaba de publicar un pequeño ensayo en Ediciones del subsuelo, titulado El destino de la palabra, donde habla y relaciona palabras, mercancía y mercadeo. Dados sus inicios como traductor y su peculiar oficio de tendero, es muy interesante su reflexión. Comienza constatando un hecho: las palabras son ya productos y tienen vida de productos, es decir, se dañan, se agotan, se extinguen y pierden su significado. Al contenedor. Pone el ejemplo de la redacción de la Convención de Ginebra, artículo 14, donde se prohíben los “atentados contra la dignidad personal”. Pero “¿qué significa ‘atentados contra la dignidad humana’?”, preguntaba en 2006 George W. Bush. Poca broma. Algo había pasado entre 1951, cuando se redactó el documento, y 2006, cuando Bush dijo que aquello era muy vago y que no lo entendía. “Quienes redactaron los artículos sabían lo que eran la dignidad humana y lo que era atentar contra ella […]. Poco más de medio siglo después ya no se sabía lo que es”, constata Kovacsics. Y escribe: “Cuando George W. Bush afirmaba que dignidad no le decía nada es porque, en efecto, las palabras ya no dicen nada. No es que el presidente supiera lo que significa la palabra dignidad y fingiera no saberlo, sino que realmente no lo sabía”. “Alma” es otro ejemplo y el autor se aventura con uno más: “Concepto inútil será pronto también el árbol”.

La pérdida, la devaluación del lenguaje (y su muerte) se debe a su atadura, a tu dependencia cada vez mayor de lo real, de lo fáctico. En las palabras vibran, revolotean las cosas, pero no son las cosas. “El error es creer que la cosa es el amo de la palabra”, escribe Kovacsics. ¿Quién es el nuevo amo? El traductor recuerda a dos de las figuras que le han acompañado en su trayectoria: “El vaciamiento de la palabra se relaciona, tanto en la obra de Karl Kraus como en la de Ósip Mandelstam, con el advenimiento de los totalitarismos”.

Frente al vaciamiento de las palabras hay una operación de relleno que se hace evidente en los tópicos. En estos “empieza a configurarse el carácter de mercancía de los conceptos y las palabras […]. Es el primer paso para la expropiación de la vida del individuo”. Karl Kraus, que se montó un periódico para él solo desde donde fustigar y despacharse a gusto contra todos los demás, señaló con ahínco los vicios del lenguaje. Se esforzó desesperadamente, en palabras de Kovacsics, por señalar o “sacar el lenguaje de la lógica del capitalismo, de valor de uso, del valor de cambio, de la oferta y la demanda”. Como el sol, los periódicos salen también todos los días y los medios tienen que rellenar sus espacios. El resultado es una inflación, si no una burbuja, lingüística: “La esencia del lenguaje periodístico sigue siendo la misma, la necesidad de salir todos los días, de crear, transmitir y consolidar tópicos de caducidad programada como la de las batidoras, de las lavadoras o de los ordenadores, de sostener a través de frases y más frases el entramado del capitalismo del lugar y del momento”. En otro momento dirá que de esa manera se plasma “el proyecto lingüístico del capitalismo, que no cesa de hablar y dice una cosa y la contraria sin pudor”. Necesita “verborrea”, escribe. A esta le dedica la segunda parte del libro:

Somos lo que comemos

Tolerancia 0

Marca la diferencia

Según los expertos

Las imágenes son muy duras

Hay que seguir trabajando

El autor de El destino de la palabra no se para en la mera enumeración/transcripción —a la que dedica casi veinte páginas—, también ofrece ideas. Quizá no sea imposible ponerlas en práctica. Porque, “¿cómo es posible que después de informar sobre el naufragio de una embarcación con migrantes en el Mediterráneo la pantalla no se oscurezca y pase en cambio a contar la última nimiedad? La insensibilidad alcanzada a través de la palabra vaciada llevará a la brutalidad”.

Comentarios de nuestros socias/os

¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros socias y socios, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.