Opinión

La necesidad de repensar el abandono escolar temprano

Por Pedro González de Molina Soler

Profesor de GeH. Militante de CCOO

Hace poco han salido los datos sobre abandono escolar temprano (a partir de ahora, AET). El INE lo define como: “El abandono temprano de la educación-formación es el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la 2ª etapa de educación secundaria (nivel 3), y no ha seguido ningún tipo de formación en las cuatro últimas semanas”. No confundir con el fracaso escolar, que son las dificultades para obtener el título de la ESO, o similar.

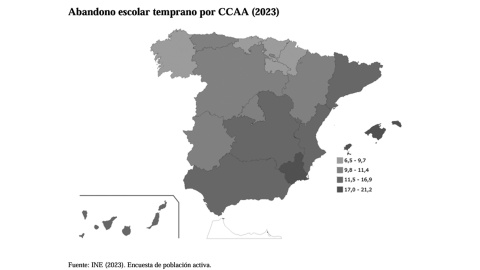

En este caso, debemos estar de enhorabuena, ya que el AET ha descendido significativamente entre 2004 y 2023, pasando de un 32,2% en 2004 a un 13,7% en 2023. Sin embargo, seguimos un 4,2% por encima de la media de la UE, que se sitúa en el 9,5%. Los valores más altos se dan en las ciudades autónomas de Ceuta (21,2%), Melilla (20,4%) y en la Región de Murcia (19,2%). Mientras que los más bajos se dan en las Comunidades Autónomas de Navarra (6,5%), País Vasco (6,7%) y Cantabria (7,3%). Si atendemos al sexo (2023), sigue siendo mayor el AET entre hombres (16%), que entre mujeres (11,3%). Se da más entre el alumnado extranjero no perteneciente a la UE, que se sitúa en el 32,8%. Y se produce con mayor intensidad en las áreas pobladas nivel intermedio (15,0%).

El mapa por CCAA es más visual, y nos permite asociar mayores tasas de AET a la estructura productiva de las diferentes CCAA. En aquellas Comunidades donde predominan el turismo y los servicios asociados a él, un fuerte sector primario, y/o un desarrollo importante de empleos en el sector servicios de baja cualificación (como la restauración o el comercio) favorecen una mayor tasa de abandono escolar temprano. Allá donde a un alumno o alumna los estudios se le den “mal”, ya sea por capacidad o por influencia de su entorno, tendrá más probabilidades de no continuar sus estudios ni formación si tiene acceso a empleos de baja cualificación.

En el caso de las zonas con menor AET, están vinculadas también a la necesidad de formación para poder entrar a trabajar en la industria, y en servicios más cualificados, por lo que fomenta de manera indirecta la permanencia del alumnado en los centros educativos, tratando de obtener credenciales que les sirvan para lograr un empleo.

El ciclo económico influye en las posibilidades de que una persona decida abandonar su formación o se mantenga en ella. El ciclo económico anterior vinculado a la burbuja inmobiliaria fomentó el abandono de muchos alumnos y alumnas de los centros educativos (efecto pull-push, de atracción-expulsión), debido a la atracción del sector de la construcción y, en menor medida, de otros sectores de baja cualificación, que atrajeron a estos al mercado laboral. La crisis de 2008 produjo el efecto contrario, devolvió a parte de esos trabajadores a los centros educativos para “reciclarse”. Si el ciclo económico parece prometedor, o se percibe que formarse tiene “utilidad”, en el sentido de que da más oportunidades de obtener un buen trabajo, los incentivos para estudiar aumentan, y con ello se reduce la AET, y todo lo contrario en caso de que el mercado laboral emita señales parecidas a las de la burbuja inmobiliaria. Siguiendo a las investigaciones presentadas en el informe FOESSA (2019), por cada 10 puntos de aumento en la tasa de paro, la tasa neta de escolarización aumenta un 3,38%.

Las políticas públicas también afectan al AET. Como indica el mismo informe de FOESSA (2019), la tasa neta de escolarización desciende un 6,32% por cada 10 puntos menos de inversión por parte de las Administraciones. El fomento de la Formación Profesional, que ha realizado el Ministerio de Educación, ha dado sus frutos, aunque haya disfuncionalidades en la oferta pública de plazas que genera problemas. El crecimiento del alumnado matriculado en la FP ha sido espectacular desde 2020. Eso ha tenido un efecto importante en reducir el AET.

Otros de los factores que influyen son las expectativas familiares. Sabemos que los estudios de la madre, que sigue siendo la principal persona que se encarga de la educación de los hijos e hijas, influyen de manera importante en la biografía escolar de sus hijos/as. Si la madre tiene estudios superiores, sus hijos/as tienen muchas probabilidades de lograr un nivel de estudios superiores; en caso de tener estudios primarios o secundarios, se reduce de manera notable. Las expectativas familiares influyen, y mucho, y coinciden con la clase social de la familia. Flores (2016) constató que ocho de cada diez personas cuyos progenitores no alcanzaron la Primaria no han conseguido completar los estudios secundarios. Igualmente señalaba que cuatro de cada diez adultos (41%) que vivieron su adolescencia con problemas económicos muy frecuentes, no consiguieron alcanzar la educación secundaria. Por tanto, estos dos resultados alertaban de que los menores de hogares en situación económica desfavorecida o de entornos de menos nivel educativo presentaban más dificultades de alcanzar niveles de educación secundaria y/o de abandonar el sistema educativo, antes que aquellos que viven en hogares con menores dificultades económicas.

Siguiendo la argumentación el problema está claro, el AET (al igual que el fracaso escolar), afecta más al alumnado vulnerable socialmente, más a los hombres que a las mujeres, y más a los inmigrantes de fuera de Europa que al resto. De hecho, pese a la reducción de la pobreza, uno de los sectores más afectados es el de los niños/as, lo que se convierte en uno de los factores que más influye en la AET y en el fracaso escolar. Altas tasas de pobreza infantil lastran los resultados académicos de dicho alumnado, que tiene menos oportunidades de promoción escolar, más probabilidades de fracaso o abandono escolar temprano, que a su vez genera menos probabilidades de buenos empleos y acaba transmitiendo a sus hijos e hijas la situación de pobreza.

De hecho, tal y como la literatura científica demuestra, el abandono y fracaso escolar tienen consecuencias negativas tanto para la sociedad como para el individuo. En la dimensión individual podemos afirmar que el alumnado que no termina la ESO, o no obtiene ninguna titulación postobligatoria, se enfrentará a malas perspectivas laborales a lo largo de su vida, de lo que se deriva que tendrá más posibilidades de caer en el desempleo, en la exclusión social, la pobreza, tener peores salarios (Psacharopoulos y Layard, 1979) que, junto a las consecuencias en la salud (menor esperanza de vida, peor alimentación, tendencia a la obesidad, a enfermedades cardiovasculares, etc.) (Groot y Maassen van den Brink, 2007), dibujan un panorama negro para dicho alumnado que no titula. Como la pobreza se hereda, las consecuencias van más allá del propio sujeto, ya que sus hijos/as tendrán un menor nivel educativo y un capital cultural escaso. Según Lochner y Moretti, también tendrá más posibilidades de desarrollar conductas delictivas o antisociales (Lochner y Moretti, 2004), participar menos en política (no por nada, en los barrios de menores rentas se dispara la abstención electoral) y la sociedad será menos cohesionada (Milligan et al., 2004), teniendo consecuencias en una menor tasa de crecimiento económico (Hanushek y Wößmann, 2007). De ahí se derivan más consecuencias para la sociedad, como menores ingresos fiscales, mayores prestaciones por desempleo, mayores gastos en salud pública.

Como los centros educativos no son mundos cerrados en sí mismos, hay que observar en qué zonas están radicados, si tienen centros bilingües o monolingües cerca, o concertados y privados, cuál es la estructura económica de la población, la tasa de paro, las desigualdades que se producen de todo tipo en la región, cómo son las familias del alumnado, la formación y los trabajos de sus progenitores, sus recursos económicos y culturales, si tienen los alumnos/as problemas idiomáticos, de desarrollo, etc. Este contexto influye de manera importante en la vida escolar y en las expectativas y oportunidades del alumnado, ya sea para bien o sea un impedimento. Si queremos tener una educación que se considere justa socialmente e inclusiva tenemos que atender a dichos factores y tratar de minimizar su impacto desde las políticas públicas. Esto va mucho más allá que los factores individuales o las medidas de compensación dentro de los centros. Hay que abrir el foco y las políticas deben actuar desde distintos departamentos e instituciones en la misma dirección.

Comentarios de nuestros suscriptores/as

¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.