Opinión

¿De qué tienen miedo, señores?

Periodista y escritora

Si relatamos lo que nos ha sucedido y nos sigue sucediendo, somos unas pérfidas delatoras, pese a que no demos nombres ni hablemos de nadie más que de nosotras mismas, que bastante tenemos. “Id a los juzgados, si tenéis algo que denunciar”, ladra la jauría. Si vamos a los juzgados, nos convertimos en carne de lapidación, se repasa nuestra vida, nuestra intimidad, nuestras costumbres, se nos juzga y acabamos teniendo la culpa de que nos hayan violado. Al que le quepa duda, que rastree lo publicado en redes sobre Elisa Mouliaa, la denunciante de Errejón. Desde luego, si alguna otra pensaba denunciar, no me extrañaría que se haya echado atrás. En realidad, hagamos lo que hagamos, el castigo recaerá sobre nosotras, por la simple razón de que estamos tocándole al sistema lo más sagrado: el silencio sobre la violencia sexual constante, ubicua, habitual contra las mujeres.

Hace una semana que Errejón presentó su dimisión y desde entonces he sido mentirosa, delatora, azote de linchamiento, millonaria, abusadora, aprovechada del mal ajeno para lucrarme, capaz de pergeñar un libro en tres días y, sobre todo, la culpable de todos los males de los hombres inocentes. Pobrecitos. Lanzan sus aspavientos, boquean como peces fuera del agua, vociferan, sin comprender que es un esfuerzo vano. No van a conseguir callarnos, ya no. Pueden callar a una, incluso a un grupo, pero una vez roto el silencio, por esa brecha saldremos todas a contarnos. Porque eso es lo que estamos haciendo: contar lo que nos han hecho y nos hacen. Ni más ni menos, fíjate tú qué horror, ¿no? De eso se me acusa. A mí, y a todas las mujeres que a través de mí, por millares, relatan las agresiones sexuales sufridas.

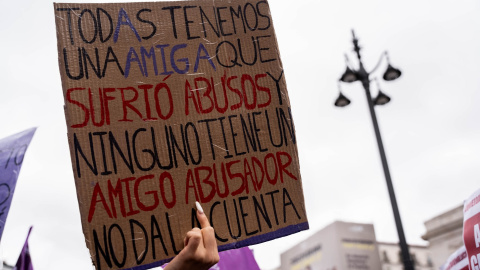

La cuestión no es si lo hacemos en las redes sociales o en los juzgados, en los periódicos o en la policía, en chats de compañeras o en pintadas callejeras. Lo que les molesta es que lo hagamos, punto. Que por fin echemos abajo toda esta estructura compacta, histórica, universal de ocultación brutal, impuesta, este sometimiento de feroz silencio en soledad. El problema no es, como dicen ahora los teóricos de pacotilla, que se esté desatando “un linchamiento general” contra tal o cual hombre. Porque lo cierto es que no está sucediendo. Lo que sí sucede es un relato colectivo, el coro de las voces de todas. Y no me parece casual que, cuando las mujeres hemos podido por fin hacer públicas nuestras voces, lo primero que narramos sea la violencia, más concretamente la sexual. Porque es la violencia sexual lo que se encuentra en el centro mismo de nuestro silenciamiento.

Nos narramos y lo hacemos como y donde nos da la gana. Hasta ahí podíamos llegar. Dicen “Hay que hacer pedagogía para que las mujeres denuncien”, como si fuéramos idiotas. Dicen “No pueden relatar la violencia y no ir a la policía”, como si no supiéramos perfectamente lo que estamos haciendo. Se les llena la boca de “enseñanzas” y mandatos para nosotras, como si todavía estuvieran en condición de infantilizarnos, de guiarnos, de devolvernos a la mordaza. Cuando una mujer decide contar la violencia sexual recibida, ese “vete a una comisaría y denuncia” no es sino una forma de intentar —pinchan en hueso— taparle la boca. ¿Por qué? ¿Por qué si no son denuncias sino testimonios deberíamos ocultarlos? ¿Qué ven en nuestros relatos que les irrita hasta el odio? Cuando leen todas las violaciones, acosos, agresiones sexuales en la infancia, en la adolescencia, en el matrimonio, en los círculos de amigos, en el trabajo, cuando se enfrentan a eso, sencillamente a nuestra historia, ¿qué ven? ¿De qué tienen ustedes miedo, señores?

Comentarios de nuestros socias/os

¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros socias y socios, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.