Opinión

El abismo del olvido de la III República

Profesor de Ciencia Política en la UCM

Si las películas del Oeste son el imaginario de construcción de los Estados Unidos, con sus mentiras de indios salvajes, blancos emprendedores, negros ausentes e individualismo armado, la producción cultural de la II República, de su traición y su derrota y, sobre todo, de su "superación" que, por fin, habría roto un maleficio secular, forman parte esencial del imaginario actual de la democracia española.

Es un imaginario de dolor y tristeza que, en el fondo, nos construye dolientes, derrotados y víctimas. Ese destrozo del periodo más fértil de la historia de España, de la edad de plata de la literatura, de la superación del atraso histórico, deja de ser abono para el cambio y se queda en una suerte de parque temático desactivado de cualquier potencia transformadora. Algo habrán hecho bien las élites cuando una figura torcida y banal como Juan Carlos I puede competir con el heroísmo, la calidad y la grandeza de la II República.

El canon cultural de cada país marca la manera en que sus ciudadanos se enfrentan a su propia historia, cómo la hacen y cómo la sufren. En el canon de México, construido a partir de los años cincuenta del siglo pasado, entre otros, por Samuel Ramos y Octavio Paz, se retrata a los mexicanos como gente reservada y a la defensiva, "ladrones, violentos, alcohólicos, corruptos", un pueblo indolente, condenado por la conquista a aceptar su fracaso y, por tanto, a sufrir, aguantar, disimular y engañar, y por eso su amor por las máscaras, la lucha libre, el silencio macho desafiante.

Es una imagen que impedía al pueblo mexicano, percibido a sí mismo como condenado por una maldición histórica, levantarse contra los gobiernos del PRI, y servía como un antídoto ante cualquier pretensión, ya no evolucionaria, sino simplemente transformadora. Esa imagen, que reflejaba un sujeto derrotado, ajeno a la victoria, la construía el PRI para condenar cualquier cambio, como una forma de control, y hacía de la derrota el lugar común de la historia del país. Ser mexicano se reducía al reto del picante, los males de amor, la violencia absurda, la reserva, la "lejanía de sí mismos" que dejaba a las élites las decisiones que no podía tomar un pueblo educado en la derrota (Fabrizio Mejía sobre los mexicanos, en SinEmbargo).

En España, el canon cultural de la Transición fue, al contrario, el de los derrotados que regresaban victoriosos. Alberti, Lorca, Machado, Miguel Hernández, Cernuda, Buero Vallejo, Sastre, León Felipe, María Zambrano y tantos otros y otras salían de sus tumbas para ganar el espacio que les negó el franquismo. Frente al canon de la España eterna, surgía otro que reclamaba las virtudes de la revuelta, de la desobediencia a la fatalidad histórica, de la república como un régimen contrario a esa España de reyes idiotizados y ladrones, de obispos rijosos y orondos, de espadones analfabetos y violentos y de caciques ladrones e hijos disolutos. Era una resurrección del teatro popular, de los poemas cantados por Paco Ibáñez y Serrat, de un cine cargado de memoria que se oponía a la verdad oficial y sus silencios.

Por eso, los herederos del régimen pusieron tanto empeño en potenciar el destape (a ver si un par de tetas distraían de las manifestaciones), en distribuir droga en las ciudades más conflictivas o en impulsar lo que se llamó "la movida madrileña", un elenco frívolo que, mientras que Lluis Llach cantaba L’estaca ("Si tu l'estires fort per aquí/ I jo l'estiro fort per allá/ Segur que tomba/ Tomba, tomba/ I ens podrem alliberar), lo que proponía era "Muevo la pierna, muevo el pie. Muevo la tibia y el peroné". Lluis Lach terminó en el independentismo catalán y Alaska y los Pegamoides apoyando a Isabel Díaz Ayuso en su oferta mentirosa de "comunismo o libertad" que hoy sabemos que es "comunismo o robo a través de comisiones y ayudas a empresas privadas".

Sin embargo, ese canon se ha ido debilitando, convirtiéndolo en un parque temático inocuo. Igual que la derecha mundial se apropió de Nelson Mandela cercenando de su biografía su condición de comunista alzado en armas contra el apartheid en Sudáfrica, José María Aznar podía reclamar a un Azaña centrista o los herederos de quienes asesinaron a Lorca "por rojo y maricón" ensalzaban al poeta granadino amputado de su condición de republicano comprometido con el Frente Popular. Gil de Biedma escribía sancionando estéticamente esa resignación:

De todas las historias de la Historia

la más triste sin duda es la de España,

porque termina mal. Como si el hombre,

harto ya de luchar con sus demonios,

quisiera terminar con esa historia

de ese país de todos los demonios.

En 1977, cuando aceptan Santiago Carrillo y la ejecutiva del Partido Comunista de España la bandera roja y amarilla, la tricolor era un referente de la España que pudo ser y a la que no la dejaron. El acuerdo de la Transición aceptó al rey Juan Carlos (su nombre está escrito en la Constitución Española del 78, es decir, la ley de leyes española tiene incorporado el nombre de una persona que se aprovechó de su condición para robar a la España que le acogió), y también aceptó la bandera monárquica, recuperada por Franco después del golpe de 1936, apenas con el añadido de quitarle el aguilucho y ponerle un escudo diferente. Los símbolos no son menores en política. La hermosa bandera tricolor, ¿acercaba más el pasado o el futuro? Y la bandera roja y amarilla, ¿tenía más que ver con el pasado o con el porvenir? Si los españoles identificaban a la república con la guerra, muchos, ante la pregunta de si "monarquía o república" iban a preferir la monarquía. Por eso, la discusión es más virtuosa cuando se contraponen "monarquía o democracia". Hay un abismo del olvido de la III República en la mirada nostálgica de la segunda.

En la historia de España, mientras las élites han sido monárquicas, militaristas, bipartidistas, centralistas, partidarias de la unión de la Iglesia y el Estado y articuladas en torno a un capitalismo clientelar, caciquil y cortesano, el progresismo ha sido republicano, pacifista, democrático, federal, laico y socialista, comunista o anarquista. Mientras que la bandera roja y amarilla ha representado y representa a la España de charanga, pandereta, crucifijo, espadón y señorito, la tricolor ha sido parcialmente hurtada y se la ve más como una cosa del pasado que del futuro. La tricolor, la bandera más hermosa de la historia de España, habla más de la II República que de la Tercera. En el nuevo canon, la continuidad entre la II República y la Tercera parece construido por los monárquicos.

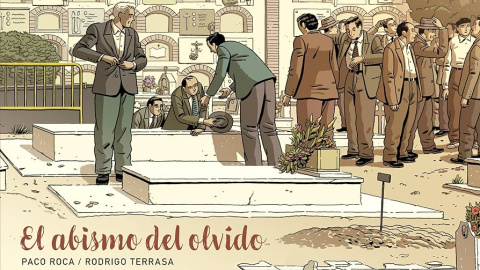

En El abismo del olvido, obra inmensa de Paco Roca y Rodrigo Terrasa, se cuenta el dolor de los familiares de los republicanos asesinados por el franquismo, gente buena que solo quería recuperar los cuerpos de los suyos y darles digna sepultura. Como en una venganza griega, los católicos franquistas les negaron un entierro digno a decenas de miles de personas culpables tan solo de haberse puesto al lado de la Constitución republicana de 1931. Las exhumaciones, realizadas por los familiares, comenzaron con la Transición, pero el golpe del 23 de febrero de 1981 las paralizó. No es un anécdota que más de 100.000 sigan siendo a día de hoy desaparecidos. Son un recordatorio, como la bandera, de aquello que dijo Fernández Miranda en el funeral de Carrero Blanco: "Hemos olvidado la guerra en el afán de construir la paz de los españoles, pero no hemos olvidado ni olvidaremos nunca la victoria". Cuando el jefe de la patronal, Antonio Garamendi, se atreve a planear la voladura del Estado social haciendo pagar las cotizaciones empresariales a los trabajadores, no está sino recordando que fue el fascismo el que ganó la guerra civil y, por supuesto, también la Transición.

El honor que debemos a la II República todos los demócratas, ¿se puede convertir en un impulso para la III República en España? El canon republicano tiene que ser el de los derrotados de 1936 tras tres años parándo los pies a los fascistas, no el de unas víctimas a las que compadecer. A las víctimas se les llora y punto, mientras que de los derrotados se recoge la bandera y se sigue su lucha. La II República no es un campo temático de resignados y nostálgicos y mucho menos la frivolidad que convierte ese esfuerzo en objetos de consumo (dando la razón a esa lectura de la derecha de que la República fue un lugar de excesos e irresponsabilidad). El recuerdo de la II República no puede ser el mito fundacional de una derrota inevitable, la expresión de un fracaso absoluto marcado por un destino inexorable. Muy al contrario, el homenaje a los héroes y heroínas de la II República no puede ser sino el imperativo ético que manda recoger con fuerza el impulso que nos ceden los que anticiparon nuestra indignación ante las desigualdades. Un recuerdo que nos emplaza a hacer lo mismo en nuestras actuales circunstancias. Memoria para transformar. Recuerdo hacia delante. Hacer del 14 de abril una fecha de futuro.

Comentarios de nuestros socias/os

¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros socias y socios, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.