Este artículo se publicó hace 9 años.

El cementerio de las tumbas no lloradas

Una sucesión de tumbas cavadas directamente en la tierra, tapadas con montones de arena, sólo identificadas con unas pequeñas losas en las que se puede leer 'Desconocido', es donde descansan las personas que mueren en las costas de Turquía.

LESBOS.- La mañana del sábado en que 40 personas naufragaron frente a las costas de Turquía, Fania Zaglakuuti, miembro de la Academia Helénica de Salvamento, se encuentra, como cada día, oteando el horizonte desde la playa de Skala, en la isla griega de Lesbos. A su lado, un señor de pelo cano mira también el mar, y le pide con gestos que le preste sus prismáticos. Es el Padre Ángel García, fundador y presidente de Mensajeros de la Paz, que ha viajado a la isla para visitar los proyectos con los que su ONG está dando comida caliente a los refugiados.

Es inevitable, desde esas calas, pensar en los que no llegan. O en los que llegan, pero ya sin vida. Le pregunto a Fania qué hacen con los cadáveres que de cuando en cuando el mar arrastra hasta la orilla, como desechos orgánicos. Me cuenta que al principio los enterraban en el cementerio principal de Mitilene, pero que ya se han quedado sin espacio. Sin embargo, la guardacostas no explica dónde los están enterrando ahora. Elude la pregunta, se escuda en la diferencia idiomática y se hace la esquiva. Así que me encamino, con el Padre Ángel, hacia el cementerio de Mitilene.

Siguiendo la silueta de los cipreses llegamos sin pérdida a la acrópolis de la capital isleña, la parte más alta de la ciudad, donde se encuentra el camposanto. Preguntamos al guardés por las tumbas de los refugiados, dos palabras que entiende perfectamente. Sin embargo, como no habla más que griego, nos responde con un monólogo tan incomprensible como los caracteres con los que, a continuación, escribe una dirección en mi libreta. Con esa pista paramos un taxi y le pedimos que nos guíe hacia el lugar indicado: otro cementerio, que esta vez encontramos cerrado. Sin embargo, el Padre Ángel siempre ha tenido su particular ángel de la suerte, que quizá hizo aparecer en aquel momento a una mujer que hablaba inglés y que, al vernos ante la puerta del monumental cementerio, nos contó que ése también se les ha quedado pequeño para tanta muerte, y nos dio el nombre del lugar donde se están produciendo los últimos enterramientos.

“Estas tumbas no las llora nadie, ni nadie las reza”, dice el Padre Ángel visiblemente conmovido.

Se trata de un pueblo a 20 kilómetros de donde nos encontrábamos. Metemos el nombre en el navegador y ponemos rumbo hacia allí, con prisa, porque ya está anocheciendo. Al llegar al pueblo preguntamos a un tendero, que le dice a un muchacho que estaba comprando que nos guíe hasta el camposanto. El chico obedece, se sube a su moto y nos hace atravesar callejuelas intrincadas por donde a duras penas conseguimos pasar con nuestro 4x4. Pronto se acaba el pueblo y cae la noche por completo, y nos vemos siguiendo al chiquillo a través de un camino de tierra rodeado de olivares.

De repente el muchacho se para, da media vuelta con la moto y, mientras acelera, señala la puerta de un terreno y sale escopetado, apremiado seguramente por la superstición. Ya era noche cerrada.

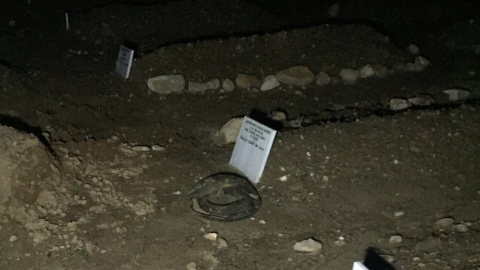

Bajamos del coche con escepticismo. Alrededor sólo hay olivos, ninguna iluminación y silencio... de cementerio. Caminamos bastantes metros hasta dar con lo que ya no esperábamos encontrar: una sucesión de tumbas cavadas directamente en la tierra, tapadas con montones de arena, sólo identificadas con unas pequeñas losas en las que se puede leer 'Desconocido', la edad del difunto (que según me explicó la socorrista Fania, es estimada por un forense) y la fecha de defunción. En algunos casos (los pocos en los que se encuentra el cuerpo acompañado de algún tipo de documentación), se inscribe en la placa también su nacionalidad. Pero en general son tumbas anónimas, rudimentarias, ocultas entre árboles en la más absoluta soledad. “Estas tumbas no las llora nadie, ni nadie las reza”, dice el Padre Ángel visiblemente conmovido. “Si no te importa, voy a dedicarles un Padrenuestro”.

El sacerdote pronuncia su oración en ese particular monte de los olivos del mar Egeo, ante esas improvisadas tumbas que seguramente nadie visita. Ni rastro de flores, ni velas, sobre los montículos de arena. En cambio, un objeto junto a una tumba llama mi atención, a pesar de la oscuridad que nos envuelve: un flotador desinflado. Un salvavidas de caucho negro, como los que habíamos visto esa misma mañana en la playa de Skala. Cómo habría llegado ese flotador al cementerio, o cómo transportarán los cuerpos desde la costa hasta ese pueblito a las afueras de Mitilene, son preguntas que no quise hacerme. Y me pareció la corona mortuoria más cruel que puede haber sobre una tumba: un flotador que no consiguió salvar la vida de todas esas víctimas del mar.

Ni rastro de flores, ni velas, sobre los montículos de arena. En cambio, un objeto junto a una tumba: un flotador desinflado.

Víctimas a las que posiblemente ni sus familias busquen (no sabrían dónde). Víctimas que descansan inadvertidamente en un campo de olivos de un pueblo, de una isla, de un país... por el que seguramente nunca antes habían pasado, hasta que les sorprendió la muerte sin saber nadar.

Quién les iba a decir que iban a acabar ahí, ignorados por todos, en un cementerio casi clandestino, al que las autoridades no quieren que lleguen curiosos, y en el que probablemente el Padre Ángel fue la primera persona que se paró a rezar: “Por su descanso eterno, aunque sé que ya lo tienen”.

Comentarios de nuestros suscriptores/as

¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.