Este artículo se publicó hace 8 años.

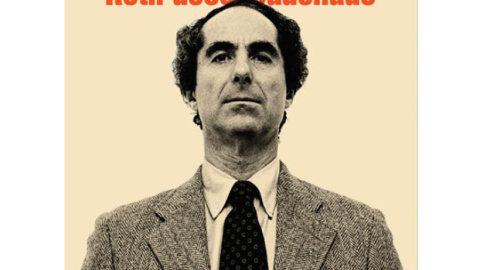

Desmontando a Philip Roth

A medio camino entre la biografía y el ensayo, ‘Roth desencadenado’ indaga en la figura y la obra del autor de ‘El mal de Portnoy’

-Actualizado a

MADRID.- “¿De veras quiere saberlo todo? De acuerdo, yo le contaré todo”. Íntimo, confesante, obsesivo… uno imagina a Philip Roth como a su entrañable personaje; el pajillero Alexander Portnoy. Un tipo que desnuda su alma pecadora ante el lector/psicoanalista con la franqueza de la desesperación. Pero no es así, o al menos no es ese el Roth que nos descubre Claudia Roth Pierpont (pura coincidencia lo del apellido, no son familia) en Roth desencadenado (Literatura Random House), sino uno mucho más críptico, escondido tras sus personajes, diluido en las voces que configuran su carrera.

Tenemos, por un lado, el Roth más lúbrico, el enfant terrible que encandiló a la crítica con sus audacias sexuales. El joven judío americano reprimido que volcó en El lamento de Portnoy sus anhelos más perversos. Así justificaba tiempo después dicha obsesión el escritor y así lo recoge Claudia Roth en su libro:

“Metías mano sin permiso. Robabas sexo. Engatusabas, rogabas, halagabas, insistías: tenías que luchar por cada relación sexual […] Que una chica corriente se hubiera ofrecido voluntaria, sin una insistencia interminable, a romper el código y realizar el acto sexual, me habría confundido. Porque nadie, ni de uno ni de otro sexo, tenía la más mínima noción de un patrimonio erótico. Eso era algo desconocido”

Más. La familia como lastre. El corsé ético y la necesidad de escabullirse. El padre atormentado, la madre manipuladora y el joven torturado. Roth se ceba con los suyos. Nada nuevo, según se mire. Estudiosos y psicólogos –con Freud a la cabeza– ya señalaron la propensión de los judíos a la autoflagelación, solo que en Roth alcanza otro nivel a base de su particular hilaridad paranoide. El joven Philip, nuevamente a través de su álter ego Alexander Portnoy, se ensaña con el prototipo de familia judía en general, y con la madre judía en particular.

“Ninguna otra madre había supervisado a su hijo de un modo tan escrupuloso a ambos extremos del canal alimentario. Amenazándolo con el cuchillo del pan cuando se niega a comer, e igualmente amenazante al otro lado de la puerta del baño: “¡Esta vez no tires de la cadena! ¿Me estás oyendo, Alex? ¿Tengo que ver lo que hay en el váter!”.

Después de luchar durante años por su autonomía personal ante la absorbente y arquetípica familia Roth, el escritor se casa con Maggie Williams, una excamarera rubia de 25 años que había perseguido incansablemente durante dos años creyendo que ella encarnaba la “verdadera américa”. De nuevo, su álter ego tiene algo que decir al respecto:

“Lo que digo, doctor, es que con estas chicas no es tanto que les meta la polla a ellas: más bien se la meto a sus antecedentes familiares; como si así, a base de polvos, fuese a descubrir América”.

La ligereza con que Roth manosea la idiosincrasia judía, sus tabúes y costumbres, no tardaría en pasarle factura, y así fue. Como recuerda la autora, la forma en que Roth presentaba los anhelos sexuales, igualmente insaciables, que daban al traste con esa vida moral era mucho más inasumible para los judíos de lo que parecían serlo los asesinatos de la Mafia para los lectores italianos de Mario Puzo.

Así las cosas, los defensores de la fe pusieron cartas en el asunto. “¿Qué se está haciendo para silenciar a este hombre?”, inquiría en 1959 un prominente rabino de Nueva York en una carta dirigida a la Liga Antidifamación para, acto seguido, insinuar una solución: “Los judíos de la Edad Media habrían sabido qué hacer con él”. La beligerancia era tal que, como recuerda la autora en una escena muy rothiana, el autor llegó a jurar ante un sándwich de pastrami que nunca volvería a escribir sobre los judíos. Promesa hueca, como se demostraría más tarde.

Afortunadamente la bocaza literaria de Roth siguió haciendo de las suyas. Si algo prevalece en en su estilo, si algo la identifica, es ese nerviosismo, esa susceptibilidad incontenible tan propia de la narratividad judía. Como él mismo explica en una entrevista para la Paris Review recogida en este ensayo, “lo que hace que un libro sea judío no es el contenido de las conversaciones, sino que el libro no se calla. El libro no te deja en paz”.

Si exceptuamos ciertas excentricidades propias de un éxito repentino, como cuando le dio por comprarse trajes a medida, contratar prostitutas cuando su mujer salía de casa o lanzar picantes lisonjas a las periodistas de turno, lo cierto es que cuando el bueno de Roth tuvo a bien calibrar la gloria, se dedicó a la que mejor sabía hacer: la escritura.

A diferencia de algunos de sus grandes predecesores norteamericanos —Fitzgerald, Hemingway, Faulkner—, Roth supo encauzar una trayectoria literaria que ganó en ambición con cada nuevo libro que sacaba al mercado. Un ritmo de trabajo estajanovista que le mantuvo apartado de una cultura del alcoholismo que, con honrosas excepciones, no hizo mucho bien a esa pléyade de popes literarios. Roth, en cambio, se pimplaba su propio dolor. Así lo cuenta Claudia Roth: “Cuando le pregunto qué tiene él en lugar del alcohol, me responde, sin que le tiemble la voz: El sufrimiento”

Comentarios de nuestros suscriptores/as

¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.